III. Los años dorados en el capitalismo central

Crecimiento económico y moderación política en Europa

Al concluir las batallas,

Europa estaba devastada. Las pérdidas

humanas fueron infinitamente superiores a las de la Primera Guerra. Aunque hubo

escasos cambios de fronteras, se produjeron masivos y traumáticos

desplazamientos de población. Los bombardeos habían

destruido ciudades enteras y los sistemas de transporte estaban severamente

dañados. La penuria alimentaria

y la falta de productos de consumo dieron paso a severos racionamientos, a la

inflación y a la gestación del mercado negro. La crisis material no estuvo asociada como en la primera posguerra con

una crisis de conciencia.

LONDRES BOMBARDEADO

En la primera posguerra la democracia fue intensamente cuestionada, en parte debido a su débil inserción en los nuevos países de Europa del este, en España y en Portugal, en gran medida por el brutal deterioro de las condiciones de vida en el marco de la crisis económica y porque la movilización de los pueblos logró ser canalizada, en una extensa porción del continente europeo, por el fascismo. En cambio, finalizada la Segunda Guerra Mundial el ideario democrático prevaleció en gran parte del mundo.

Detrás de esta fuerza recobrada hubo dos importantes factores. Por un lado, la revalorización de la democracia en aquellas sociedades que habían pasado por la experiencia del fascismo. Por otro, la exitosa recuperación económica y el afianzamiento del Estado de bienestar, que alejaban a las clases trabajadoras de proyectos de cambio social y político radicales.

Sin embargo, hacia fines de

la guerra el péndulo político de Europa se orientaba hacia la izquierda. Las

élites conservadoras estaban desacreditadas por su colaboración con los

fascistas; en cambio, los comunistas habían aumentado su prestigio a partir de

su papel protagónico en la Resistencia. Su disciplina, su espíritu de sacrificio, su fe en

la causa por la que luchaban hicieron posible que los comunistas asumieran el

liderazgo político en las luchas por la liberación de 1944-1945. En esos años,

zonas enteras del sur de Francia y del norte de Italia estaban en manos de

guerrilleros comunistas. No obstante, los partidos de este signo no se

plantearon lanzarse a una insurrección armada mientras continuase la guerra. En

las elecciones de posguerra se convirtieron en la fuerza mayoritaria de la

izquierda en Italia, Francia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, Bulgaria y

Grecia. En la inmediata posguerra, quienes sostenían los principios del

liberalismo ortodoxo no tuvieron eco en la sociedad, prevalecía un estado de

ánimo favorable a un papel activo del Estado para avanzar en la reconstrucción

económica y promover una mayor justicia social, tal como lo planteó, por

ejemplo, el programa de la Resistencia francesa.

LA LIBERACIÓN DE PARÍS

EN LAS CALLES DE PARÍS, EN AGOSTO DE 1944, TROPAS ALIADAS Y PERIODISTAS, INCLUIDO EL FOTÓGRAFO ROBERT CAPA, DE FRENTE Y ENFOCANDO CON LA CÁMARA

FOTO DE RALPH MORSE EN LIFE

En este contexto, el liberalismo económico quedó

reducido casi a una secta, y sus más definidos defensores se organizaron para preservar su identidad en el

plano ideológico. Los comunistas participaron

en los gobiernos de Francia e Italia hasta 1947, y en la mayor parte de los

países de Europa occidental hubo gobiernos fuertemente reformistas con

destacada gravitación de los socialistas, excepto en Alemania occidental. El electorado

británico, por ejemplo, sorprendió en 1945 a los máximos dirigentes políticos

cuando se volcó a favor del partido Laborista: habían sido los conservadores

los que dirigieron exitosamente la lucha contra los nazis. Parecía que iban a

llevarse a cabo cambios radicales. Pero no hubo nada parecido al maximalismo

polarizador de 1917-1920. En 1944-1945 los comunistas privilegiaron la cohesión

del antifascismo: unidad nacional, ganar la guerra, restaurar la democracia. Al

finalizar el conflicto, tanto en Italia como en Francia los comunistas

aceptaron el rápido desmantelamiento de los comités locales de resistencia y

respaldaron la creación de gobiernos de amplia unidad nacional, ya que “la

recuperación no podía ser obra de un solo partido sino de toda la nación”.

En poco tiempo las propuestas más radicales de la resistencia dejaron de resonar. En parte, porque ante la dura tarea de la reconstrucción las personas se replegaron hacia el espacio privado, con el afán de reconstruir también sus vidas. En gran medida, además, porque las relaciones internacionales tuvieron una gravitación cada vez más fuerte en la posición de la izquierda. A medida que la Guerra Fría se imponía, los comunistas fueron quedando aislados.

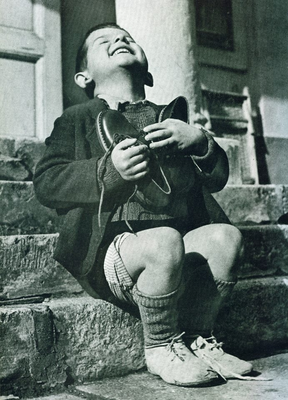

UNOS ZAPATOS NUEVOS DESPUÉS DE LA GUERRA

ESTA IMAGEN MUESTRA A WERFEL, UN NIÑO DE SEIS AÑOS DE UN ORFANATO AUSTRIACO, TRAS RECIBIR UNOS ZAPATOS NUEVOS DE LA CRUZ ROJA. LA FOTOGRAFÍA FUE TOMADA POR GERALD WALLER EN 1946 Y PUBLICADA EN LA REVISTA LIFE.

En 1947 dos hechos expresaron el declive de la izquierda en Europa occidental: la aceptación del Plan Marshall y el retiro de los comunistas de los gobiernos de coalición. A partir de ese año la política exterior de los países europeos fue decididamente anticomunista. Con el avance de la Guerra Fría, los partidos comunistas abandonaron la estrategia colaboracionista y se abocaron a la organización de la protesta social frente a políticas centradas en la recuperación de un clima favorable a la inversión de capital. En el invierno de 1947-1948 se produjeron huelgas masivas en Francia e Italia que fracasaron en la obtención de sus reclamos y al mismo tiempo profundizaron el distanciamiento del resto de las fuerzas políticas respecto de los comunistas. Aunque las coaliciones reformistas retrocedieron, se mantuvo el consenso respecto de algunas de sus premisas básicas, en el sentido de que los Estados no podían permitir que una crisis –como lo hizo la de 1930– desintegrara el tejido social.

La gran expansión económica de los años cincuenta estuvo dirigida en casi todas partes por gobiernos de centroderecha. El nuevo consenso anticomunista, asociado al proceso de constitución de los dos bloques, posibilitó la recuperación de las élites políticas tradicionales. Hubo cambios en el sistema de partidos que contribuyeron a la legitimación de la democracia, entendida como un orden moderado: la desaparición de la extrema derecha, la consolidación de la democracia cristiana como partido de masas y el creciente distanciamiento del marxismo por parte de la socialdemocracia. En la mayoría de los países centrales, excepto los casos de Francia y especialmente Italia, los comunistas no lograron una sólida inserción entre los trabajadores.

La reconstrucción dejó paso en poco tiempo a un crecimiento económico espectacular y hubo un destacado consenso sobre la preservación del capitalismo. Las diferencias se plantearon en torno a un mayor o menor dirigismo económico, respecto de la constitución de un sector público más o menos extendido, y en relación con el grado de participación de las organizaciones obreras en la gestión de las empresas.

En los años sesenta el centro de gravedad se desplazó hacia el centro-izquierda. El cambio de orientación fue resultado de una combinación de factores: el éxito de la gestión keynesiana, la desaparición de la dirigencia política muy moderada que había conducido el proceso de reconstrucción en la inmediata posguerra, y cambios electorales que afianzaron el peso de la socialdemocracia, entre ellos el triunfo de este partido en Alemania. Este giro se dio asociado con el fortalecimiento del Estado de bienestar. El gasto en los programas sociales, pensiones, salud, educación, vivienda, subsidios, representó la mayor parte del gasto público total, y los trabajadores del área de bienestar social constituyeron el conjunto más importante de empleados públicos: 40 % en Gran Bretaña y 47 % en Suecia, por ejemplo.

La socialdemocracia fue la fuerza política más decididamente involucrada con el sostenimiento de la tríada keynesianismo, economía mixta y Estado de bienestar.

En la segunda posguerra los partidos socialdemócratas dieron un giro programático significativo a través de la plena aceptación de las reformas por vía parlamentaria en pos de una mayor justicia social, dejando de lado el principio marxista de la lucha de clases y el carácter inevitable de la revolución. La expresión más evidente de este cambio fue el nuevo programa de la socialdemocracia alemana aprobado en Bad Godesberg en 1959. La relación fluida con el capitalismo no se concretó al mismo tiempo en los distintos países, ni supuso la completa desaparición de las diversas reservas que signaban este giro.

En el campo socialista europeo no hubo un único tipo de partido, coexistieron diferentes organizaciones partidarias distinguibles por cuestiones tales como el grado y modo de articulación con los sindicatos, la intensidad y modalidad del compromiso con el Estado de bienestar, el peso electoral en el ámbito de la izquierda y su duración en el tiempo al frente del gobierno.

El mapa político europeo

durante los años dorados, teniendo en cuenta la gravitación de la

socialdemocracia, se suele dividir en dos espacios principales: los países del

norte, en los que dicho movimiento político tuvo una destacada presencia, y los

del sur, en los que su peso en la sociedad y participación en los gobiernos fue

débil. Ambos escenarios fueron heterogéneos. Entre los países con una socialdemocracia

consistente se reconocen dos situaciones. Por un lado, Noruega, Suecia y

Dinamarca, donde

la socialdemocracia fue el partido dominante. En

Escandinavia, los socialdemócratas se afianzaron en el gobierno en el

período de entreguerra sy lograron sortear la crisis de 1929 a través de

políticas activas desde el Estado y la concertación entre obreros y campesinos.

Los socialdemócratas suecos en los años 30 fueron los primeros que

desarrollaron, en la teoría y en la práctica, la posibilidad de un capitalismo

dirigido sin necesidad de cuestionar la propiedad privada de los medios de

producción. En estos países la socialdemocracia gobernante contó con la

estrecha cooperación de los sindicatos y simultáneamente forjó el Estado de bienestar

más comprometido con la preservación del pleno empleo. En esta región, la

socialdemocracia alcanzó un alto grado de participación en el gobierno, como

partido dominante o a través de coaliciones, desde 1945 hasta los años ochenta.

Por otro lado, el resto de los países del norte:

Alemania, Gran Bretaña, Finlandia, Austria, Holanda, Suiza, Bélgica no

conforman un grupo. Existen importantes contrastes entre unos y otros, solo

tienen en común sus diferencias con el modelo anterior. En estos países, los

socialistas tuvieron un menor grado de participación en el gobierno en virtud

de la reñida competencia o las alianzas con el centro derecho, además asumieron

un compromiso menos decidido respecto de las políticas de pleno empleo y la

instrumentación generalizada de servicios sociales de alto nivel, como los

suecos.

Respecto de los países

en los que la socialdemocracia fue débil o inexistente en este período se

distinguen dos situaciones, por un lado, la de los dos países democráticos,

Francia e Italia, ambos con fuertes partidos comunistas, y

la de países en que se mantuvieron las dictaduras que tomaron el poder en los

años de entreguerras, España y Portugal, junto con el caso de Grecia, donde los

militares se apoderaron del gobierno vía un golpe de Estado.

![]() VOLVER A Estados Unidos, la

potencia hegemónica IR A

VOLVER A Estados Unidos, la

potencia hegemónica IR A ![]() La Unión Europea

La Unión Europea