VI. El 68

El principio del fin

A fines de los años sesenta, una oleada de movilizaciones atravesó a los “tres mundos” de entonces: las sociedades capitalistas centrales, las sociedades comunistas y las sociedades del Tercer Mundo. Fueron muy dispares: casi revoluciones en algunos casos, básicamente protestas en otros. En los países capitalistas desarrollados, la mejora de los niveles de vida, el creciente consumismo, la generalización de los sistemas educativos —con la consiguiente masificación de la universidad— y la incorporación de las mujeres al mundo laboral transformaron los valores y las formas de vida, particularmente entre las jóvenes generaciones nacidas después de la Segunda Guerra Mundial y educadas en el contexto de las sociedades opulentas.

Los motines universitarios ocuparon el centro de la escena revelando el debilitamiento de la autoridad de los adultos en general y de los profesores en particular y el deterioro de las instituciones educativas.

Detrás de las diferencias de contenido, de formas discursivas y de acción, los activistas de esa generación reconocieron una subjetividad común. Uno de sus protagonistas, Daniel Cohn-Bendit, dirigente estudiantil de las jornadas del Mayo francés, describió esa vivencia colectiva con las siguientes palabras: En 1968 el planeta se inflamó. Parecía que surgía una consigna universal. Tanto en París como en Berlín, en Roma o en Turín, la calle y los adoquines se convirtieron en símbolos de una generación rebelde. We want the world and we want it now (Queremos el mundo y lo queremos ahora), cantaba Jim Morrison (...). Ayudados por el fulgurante desarrollo de los medios de comunicación, fuimos la primera generación que vivió, a través de una oleada de imágenes y sonido, la presencia física y cotidiana de 1a totalidad del mundo.

Sin embargo, conviene descartar las comparaciones superficiales entre todas las formas de agitación juvenil. Si bien una parte de la juventud universitaria fue contestataria en muchos países —y en algunos, disparadora de la protesta social—, los espacios sociales eran demasiado diversos para permitir una caracterización compartida de los jóvenes movilizados. Los acontecimientos del Mayo francés pueden contrastarse con los movimientos de estudiantes en Alemania Federal, Italia o los Estados Unidos —es decir, con los de países económicamente desarrollados y democráticos— pero no con los del Tercer Mundo ni los del campo comunista. En los últimos, casi como regla general, el pluralismo político era inexistente; y en los periféricos hubiera sido impensable afirmar, como hicieron los estudiantes franceses, que se rechazaba un mundo en el que la seguridad de no morir de hambre ha sido sustituida por el riesgo de morir de aburrimiento.

Desde el mismo momento en que los jóvenes universitarios

hicieron sentadas en las calles, pintaron las paredes pintadas y levantaron los

adoquines anunciando que estaba prohibido

prohibir, sus mayores reaccionaron de manera muy diferentes. En un

publicitado diálogo entre el líder de la protesta francesa Daniel Cohn-Bendit y

el filósofo Jean-Paul Sartre, el consagrado escritor exhortó a los jóvenes a seguir imaginando la expansión del campo de lo posible

. Simultáneamente, el

historiador inglés Arnold Toynbee, en la revista Life, calificaba

a los hippies de buscavidas poscapitalistas, empachados de golosinas y sin ganas de

trabajar. “La imaginación al poder”, frase acuñada en el Mayo francés, fue

la expresión que mejor representó a quienes desde mediados de 1960 impulsaron

la crítica cultural, la llamada contracultura, la oleada de movilizaciones en

torno a la que más se ha escrito y que mayor debate ha suscitado.

La reivindicación de la lucha del pueblo vietnamita estuvo presente en casi todas las movilizaciones del mundo no comunista, reunía dos condiciones que se correspondían con la percepción de lo jóvenes sobre un posible cambio mundial: la superpotencia capitalista había sido humillada, a pesar de su brutalidad y superioridad tecnológica estaba siendo derrotado mientras que un pueblo unido confirmaba que la voluntad política puesta al servicio de fines superiores era capaz de triunfar sobre el poder material. Desde el punto de vista político e ideológico se destaca la configuración de la llamada New Left, especialmente en el seno del campo intelectual. La emergencia de esta posición se produjo al calor de tres cuestiones. Por un lado el profundo deterioro del bloque soviético en 1956 en virtud del ingreso los tanques soviéticos en Hungria. Por otro, las reivindicaciones del Tercer Mundo impugnando la injusta dominación ejercida por las potencias capitalistas, sus más contundentes ejemplos: Cuba, Argelia y básicamente Vietnam. En tercer lugar, la relativa adaptación de la clase obrera metropolitana a la explotación de los capitalistas a partir de su incoporación al mercado de consumo.

Al calor de los procesos de descolonización y del descrédito

del comunismo soviético, entre amplios sectores de la izquierda occidental, se

generó un malestar expresado a través de la emergencia de la nueva izquierda. La

izquierda del periodo de entregueras había admirado la revolución bolchevique, había sido

republicana en la guerra civil española, y antifascista. Apoyaba la

planificación estatal. Conocía a Marx a través de El Capital. Creía en el carácter revolucionario de la clase obrera.

La nueva izquierda desconfiaba de la experiencia bolchevique, era

antiburocrática y pacifista. Se comprometió con la liberación de Vietnam.

Reivindicó el joven Marx y a Gramsci para reflexionar sobre la alienación y las

formas de dominación y de emancipación a través de la cultura.

La movilización de un sector de la juventud fue posibilitada por una combinación de factores, algunos provenientes de los cambios producidos a lo largo del período de crecimiento económico y de movilidad social, otros vinculados con la forma en que sus protagonistas percibieron su posición y el mundo en que vivían.

La bonanza económica de la posguerra favoreció el crecimiento demográfico, la expansión de la enseñanza universitaria y el acceso masivo a la misma de un creciente número de jóvenes procedentes de las clases medias. La mayoría de los jóvenes, en 1968, no eran estudiantes, especialmente si sus padres eran campesinos, trabajadores en servicios que no requerían preparación y obreros no cualificados. No obstante, en la década de 1960, las universidades dejaron de ser un reducto reservado para una élite dirigente. Este proceso permitió la concentración de una capa estudiantil, mucho más numerosa que en el pasado, la cual fue adquiriendo conciencia muy rápidamente de su propia y diferenciada identidad como tal en la sociedad. En Francia, por ejemplo, en 1968 había ya más de medio millón de estudiantes, lo cual suponía cuatro veces más que los que había quince años antes. En toda Europa el número de estudiantes era mayor que nunca, pero al mismo tiempo la calidad de la vida académica se deterioraba rápidamente. En la mayoría de los países europeos, los gobiernos se limitaron a expandir las universidades existentes en lugar de construir nuevos centros de enseñanza superior.

Esta masificación estudiantil se

combinó con otras experiencias. Por un lado la existencia de una enorme

distancia entre esta generación y la de sus padres mientras sus mayores

sufrieron la crisis y la guerra, los jóvenes de los sesenta gozaron de la

prosperidad y de una significativa capacidad de consumo que les permitieron

contar con un alto grado de autonomía. Por otro lado, y en relación con

las nuevas condiciones de vida, la creación por parte de la nueva generación de

una contracultura entre cuyos exponentes cabe mencionar los híppies

norteamericanos, los provos holandeses o los situacionistas franceses.

Pese a sus marcas de identidad propias, todos ellos

compartían una crítica radical al modelo de desarrollo, de consumo y de vida

preponderante en el capitalismo metropolitano, al tiempo que esbozaban

propuestas alternativas. Fueron posmaterialistas en el sentido de desplazar el

afán de consumo de bienes por formas de vida que diesen paso a la liberación

social y muy especialmente a la liberación de lo reprimido, a lo que se desea

pero que se impide imaginar como realizable. Desde esta perspectiva., lo

característico de las sociedades modernas complejas es que las promesas

emancipadoras de la ciencia y la tecnología han desembocado en un desmedido

control del mundo y han revertido también en una nueva forma de poder anónimo e

inaprensible. Y aquí suenan los textos de Herbert Marcuse.

Los jóvenes movilizados reclamaron a la represiva sociedad de sus padres una nueva forma de liberación que ellos intuían posible. De ahí que la liberación política se diera la mano con la sexual y con la de las costumbres. La liberalización de las costumbres, especialmente en las relaciones entre sexos fue un núcleo clave del cambio de valores que se generó en esta época. La liberación sexual caminó de la mano con el nuevo papel que las mujeres reivindicaban en la sociedad. Su incorporación masiva al mundo del trabajo, puso en cuestión los tradicionales roles asignados a la mujer como madre de familia y esposa, al tiempo que comenzó a cultivar su autonomía e independencia; a reivindicar la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y sexualidad. El control del embarazo fue determinante en este sentido.En 1960 se iniciaba en los Estados Unidos la comercialización de la píldora anticonceptiva.

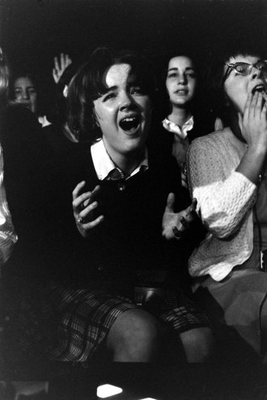

Una excelente vía de

identificación colectiva fue encontrada en los nuevos ritmos musicales del pop

y el rock and roll propuesta por músicos y cantantes como los Beatles los

Rolling Stones, Janis Joplin o Jimmy Hendrix.

ADMIRADORAS

EN UN CONCIERTO DE LOS BEATLES EN EEUU FEBRERO 1964

ADMIRADORAS

EN UN CONCIERTO DE LOS BEATLES EN EEUU FEBRERO 1964

SERIE

DE FOTOS DE LA REVISTA

LIFE

SERIE

DE FOTOS DE LA REVISTA

LIFE

Entre las expresiones culturales que sirvieron para alimentar e inspirar la protesta de los sesenta se destaca la obra literaria de los novelistas y poetas de la "Generación Beat", como Allen Ginsberg, William Burroughs, Jack Kerouac.

Las movilizaciones sociales de fines de los sesenta fueron seguidas en los años setenta, en algunos de los países centrales, por acciones terroristas ejecutadas por grupos integrados por jóvenes de clase media que reivindicaban fines revolucionarios. La frustración de los jóvenes respecto a la posibilidad de un cambio radical vía la movilización de la clase obrera y su idealización de la lucha armada en países del Tercer Mundo llevaron a postular estrategias de guerrilla urbana,

La violencia política fue discutida a partir de la atracción que ejercieron revoluciones como la cubana y la argelina y la difundida obra de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra. Los grupos Fracción Armada del Ejército Rojo en la República Federal de Alemania y las Brigadas Rojas en Italia, desarrollaron una intensa actividad durante algunos años hasta que terminaron siendo desmantelados casi en su totalidad. Entre los actos de mayor impacto, cabe mencionar el asesinato del dirigente de la Democracia Cristiana italiana, Aldo Moro, por las Brigadas Rojas y el de Carrero Blanco presunto sucesor de Franco por Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

![]() VOLVER A Índice IR A

VOLVER A Índice IR A ![]() La

crisis en el mundo laboral

La

crisis en el mundo laboral