Vanguardias latinoamericanas en Cuba y en México

La vanguardia artística en el Caribe, al igual que en muchas partes de América Latina, tiene fuertes relaciones con la vanguardia política. El Caribe es un espacio de tránsito, fragmentación y multiplicidad idiomática desde donde las vanguardias de principios de siglo ensayan su ruptura con la alta cultura, atacando lo académico y los recursos de la oratoria. La noción de ritmo es una de las más importantes para estos grupos, ya que a través de la polirritmia pueden pensar estrategias de resistencia.

En

1923, un grupo de jóvenes intelectuales y artistas conforma en Cuba el Grupo

Minorista. Este grupo entendía que las minorías podían incidir en la formación

de la conciencia nacional de los pueblos. Con Martí como héroe, su objetivo era

sacar del atraso cultural a su país y luchar contra el imperialismo en América.

Ese mismo año participan de la Protesta de los 13, un hecho político espontáneo

de intelectuales (con Rubén Martínez Villena a la cabeza) que pretende

denunciar un hecho de corrupción del gobierno de Zayas. La Declaración

Minorista

sale en el año 1927. Hacia 1928, el grupo se desgaja y varios minoristas

abandonan definitivamente la poesía por la revolución.

En 1927 surge larevista de avance, que alcanza los 50 números. Si bien sus editores reconocen sus comienzos en la Protesta de los 13, tienen diferencias con el Grupo Minorista. Comienzan a cumplir un proceso de especialización del intelectual, con ideas sobre la autonomía del arte y la separación entre el arte y la vida. Celina Manzoni, en su libro Un dilema cubano. Nacionalismo y vanguardia, hace referencia a la revista de avance como cruce de tensiones estéticas, políticas e ideológicas. Ya desde el título esta publicación es estéticamente revolucionaria con el uso de las minúsculas y otras experimentaciones con el lenguaje, que dan cuenta de una actitud orientada a lo lúdico y lo burlón. Una analogía entre el sistema de producción capitalista y el sistema de reproducción realista los aleja de las formas establecidas.

SÉPTIMO

NÚMERO DE LA REVISTA DE AVANCE

SÉPTIMO

NÚMERO DE LA REVISTA DE AVANCE

Como el resto de las vanguardias de principios de siglo, la revista de avance reivindica el trabajo en la relación entre el hombre y la máquina. Vincula la máquina con la explotación y la lucha pero también la entiende como un instrumento de libertad.

Sin

embargo, las vanguardias de los años veinte en Cuba no llegan a hacer propios

los problemas de la negritud. Unos años más tarde,Nicolás Guillén,el poeta del

son y de la poesía mulata, concibe lo cubano como una mezcla, como una

identidad transcultural y universalista. Publica en 1930, en el periódico

conservador Diario de la Marina, Motivos de son, lo cual hace

crecer su popularidad pero también provoca un verdadero escándalo por la ironía

que maneja al hablar de la convivencia en Cuba de lo blanco y lo negro.

NICOLÁS

GUILLÉN (1902-1989)

NICOLÁS

GUILLÉN (1902-1989)

Son

fundamentales en la poesía de Guillén el ritmo, la cadencia de la voz y una

concepción de la lengua como espacio de resistencia. Este primer libro es un

intento por recuperar el habla de los africanos, con lo cual asume rasgos de

oralidad y una vinculación muy fuerte con la música. En 1931 publica Sóngorocosongo;

poemas mulatos. En el prólogo escribe: “No ignoro, desde luego, que estos

versos les repugnan a muchas personas, porque ellos tratan asuntos de los

negros del pueblo. (…) Por lo pronto, el espíritu de Cuba es mestizo. Y del

espíritu hacia la piel nos vendrá el color definitivo. Algún día se dirá: color

cubano. Estos poemas quieren adelantar ese día”. La imaginería sexual de la

caña de azúcar, que había ayudado a formar una imagen del Caribe como el ámbito

del placer y la sensualidad, desnuda en este libro el trabajo corporal brutal

que implica su cosecha. Así se recupera una mirada sobre la relación entre

azúcar y esclavitud, como podemos ver en el poema “Caña” . Guillén tiene

varias publicaciones más, dentro y fuera de Cuba, de la cual debe exiliarse,

por su afiliación al Partido Comunista, hasta la Revolución.Entre ellas se

destaca El son entero, publicado en Buenos Aires en 1947.

En

México,en 1921, Manuel Maples Arce firma el manifiesto Actual 1, una

hoja de vanguardia con un llamado a intelectuales. Hay allí una exaltación del

presente por donde se cuela el vínculo con la realidad del país. Arqueles Vela

lo pone así en una entrevista: “el futurismo es el devenir de las posibilidades

estéticas y el estridentismo lo inmediato de la existencia”. En ese mismo

manifiesto, Maples Arce carga contra el romanticismo mediante el “asesinato del

claro de luna” y contra la interpretación, conjurando un arte nuevo. En el Manifiesto

estridentista de 1923, firmado en la ciudad de Puebla, proclaman

“ser estridentista es ser hombre”. Para el cuarto manifiesto, y a partir del congreso

estudiantil mexicano, se unen al movimiento estudiantes de distintas partes del

mundo. En ese manifiesto se percibe un programa cultural, ya que, entre otras

cosas, pretenden fundar universidades y teatros.

Los estridentistas son revolucionarios a nivel de contenido, lo cual no está acompañado por un cambio en las formas, que no se liberan de la métrica modernista. Sin embargo, desde su nombre, la creación de neologismos es una de las prácticas más productivas de sus obras. Para Evodio Escalante, en Elevación y caída del estridentismo, hay en sus obras y gestos un movimiento pendular entre la exaltación de las multitudes y la soledad del poeta que nunca se resuelve. Los estridentistas le otorgan sentido a la ciudad a través de sus experiencias subjetivas, pero la ciudad no es pasiva, sino que también tiene sus imposiciones. La primera obra que edita Ediciones del movimiento estridentista es, justamente, Esquina, de Germán ListzAzurbide, con ritmo de jazz en un contexto urbano.

En el libro Poemas radiográficos, publicado por Maples Arce en 1922, la ciudad aparece exaltada como objeto de belleza vanguardista desde lo eléctrico y lo tecnológico. El poema “Andamios interiores” ilustra fenómenos de sinestesia y cómo las categorías de tiempo y espacio aparecen dislocadas, por ejemplo “Van cayendo las horas/ de un modo vertical”.

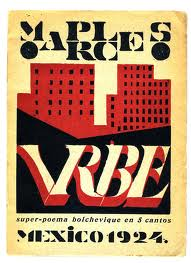

PRIMERA

EDICIÓN DE URBE

PRIMERA

EDICIÓN DE URBE

En el poema Urbe. Super-poemabolchevique en 5 cantos, publicado en 1924, dedicado a los obreros de México, la ciudad aparece como tema principal. El poema es interesante porque contiene otro poema dentro, pero sobre todo porque implica todo un programa de acción revolucionario. Evodio Escalante explica la paradoja de este poema, donde “se admira y se teme al cataclismo social”. El futuro es al mismo tiempo prometedor y catastrófico. Procesos de animismo y deshumanización forman híbridos entre la ciudad y el obrero que muestran cómo es la experiencia del dolor para las nuevas formas de vida automatizadas. En este libro puede leerse una suspensión del tiempo, una relativización de la cronología y la búsqueda de efectos cinemáticos. Prevé los problemas técnicos que pueden aquejar a la sociedad, hasta un “sintaxicidio” donde solo quedan frases espasmódicas.

La señorita etcétera, texto publicado por Arqueles Vela en 1922 y luego incluido en El café de nadie, es el primer texto narrativo de la vanguardia latinoamericana. En él se percibe la angustia de la alienación en las grandes urbes, donde el sujeto no tiene otro destino que una permanente errancia. La señorita etcétera quiebra la noción de personaje, a la manera proustiana, ya que la idea de ella es más importante que ella misma. Su autor, en una entrevista comenta que “el yo, lo subjetivo es lo que forma el paisaje y los personajes, por eso la considero novela poética”. Etcétera es lo que va a venir, pero que ya está contenido en el presente.

Entre otras publicaciones, los estridentistas ponen en funcionamiento la revista Horizonte, muy ligada a la revolución mexicana. Cuando ven necesario establecer un espacio fundan Estridentópolis en la ciudad de Xalapa, donde habían llegado en 1925. La acción cultural y educativa que realizan en el lugar es muy importante, entre otras cosas editan periódicos y realizan programas de radio.

![]() VOLVER A LA VANGUARDIA BRASILEÑA: ANTROPOFAGIA IR A

VOLVER A LA VANGUARDIA BRASILEÑA: ANTROPOFAGIA IR A ![]() BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA