Modos violentos

Los efectos devastadores que los totalitarismos produjeron durante los años veinte y treinta del siglo pasado en la sociedad occidental encontraron resonancias también en la literatura, diezmada en la calidad de las producciones a raíz de la persecución y censura sobre muchos de los mejores escritores nacionales de Alemania, Italia, y de aquellos países donde el expansionismo nazi iba poniendo el pie. La lucha política y la violencia desatada desde el Estado exiliaron de sus patrias a infinidad de escritores que adherían a los postulados marxistas o simplemente por su mera condición de judíos. Pero hay que decir también que las ideas nacionalistas –y el avasallamiento que generaron las políticas de Benito Mussolini y Adolfo Hitler- tuvieron sus voceros y adeptos en el campo de las letras. En el seno de estas sociedades, algunos hombres de letras no dudaron en adscribir a los procesos históricos que les reservaban, en general, un lugar menos artístico que patriótico.

Desde el vamos es complicado definir de qué se habla cuando hacemos referencia a una literatura fascista. ¿Hay una manera fascista de hacer literatura? La simple adscripción de un escritor a esas ideas no presupone bajo ningún punto de vista que sus obras administren un concepto fascista del arte. Son muchos los ejemplos en la historia literaria de escritores de ideología cercana a los totalitarismos cuyas obras renovaron los mundos estéticos donde tuvieron desarrollo: Louis Ferdinand Celine (1894-1961) y Ezra Pound (1885-1972) podrían integrar la lista. Por lo demás, se sabe que la literatura revolucionaria frecuentemente ha dado productos conservadores, atrofiados por el didactismo propio de quien quiere convencer y captar entusiasmos valiéndose del objeto estético como herramienta de persuasión. Se escenifica como nunca, en realidad, un punto de cruce -¿un punto ciego?- donde el arte se torna refractario a su manipulación. Habría que pensar, en esta línea de continuidad -y lo harán de allí en adelante muchos teóricos-, si esta condición irreductible es inherente al arte o se trata de una particularidad emergente de la sociedad burguesa. Es decir, una lucha entre dos formas de pensarlo, tan propias de las paradojas que atravesaron el siglo XX.

Lo cierto es que las ideas de tinte esencialista no se harán extrañar en la cartilla de gestión de Mussolini, y algunos de sus ideólogos observarán y de hecho intentarán imponer que la sustancia de una obra de arte debe sujetarse y desplegar el ideario fascista, más allá del modo de expresión que el creador adopte. Esta intervención sobre los fundamentos del arte en un mundo en el cual habían tenido lugar las vanguardias estéticas de comienzos del siglo XX simplifica –cuanto menos- los desarrollos estéticos, e intenta extirpar una de sus dinámicas más fecundas: el meta-arte, el salto de página que había llegado con la modernidad, uno de los logros más conspicuos de las vanguardias. Este evidente retroceso en el plano cultural podría emparentarse con el anti-ideologismo en su faceta más conocida, el pragmatismo, valor supremo en la marcha fascista, según advierte Norberto Bobbio en su libro Perfil ideológico del siglo XX en Italia.

Con todo, la literatura de estos regímenes se agenciará como marca distintiva la violencia, el regodeo de pasajes provistos de un realismo directo, truculento, que no le hace asco a las anécdotas del más escabroso naturalismo. En todo caso los libros circulantes permitirán identificar en muchos relatos las ambiciones imperiales y los delirios de grandeza traducidos como servicio a la patria y destino de guerra. Hay un rasgo que aúna la literatura de la Italia mussoliniana, la Alemania nazi y la España tutelada por el General Francisco Franco, y es la existencia en sus campos literarios de una literatura muy menor en calidad, de vocación ruralista, que quiso encontrar en el hombre de la tierra, en su sencillez, la raíz honda de una raza. Resulta curioso –o no tanto-, pero en la mayoría de los casos la apelación a este estereotipo social llegó a través de historias marcadas por la violencia, y aun de la mayor crueldad. Acaso las voces nacionales –las más rústicas, aunque de buena divulgación, alentadas desde el Estado- bregaban por restaurar largas prosapias. Si tomásemos el caso de la España franquista, estas ínfulas declamatorias iban a dar a los pies de los conquistadores y de las luchas contras los moros, para terminar por encumbrar racialmente la figura de los chulos “castigadores y apasionados”, como ocurre en el libro Genio de España que en 1932 firmara Ernesto Giménez Caballero.

La naturalización de la violencia física es el canto de sirenas que acompaña la narrativa de los totalitarismos. Es interesante el pasaje que se produjo en algunos países europeos desde la necesidad de cultivar y verse reflejados en ecos imperiales en una punta del arco, y en la otra la particularización del odio físico como expresión doméstica, inmediata, entendida como un rasgo de carácter nacional. Con esos supuestos, con la impostura de los espejos y la manipulación efusiva de las identidades, resultaría inevitable que se internacionalizara la violencia y por carácter transitivo el mundo volviera a situarse en vísperas de una guerra.

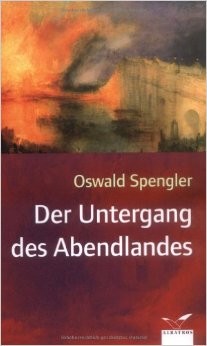

El estado de cosas y las fuerzas concurrentes encontraron entonces lo que necesitaban: argumentación filosófica. La aparición en Alemania del libro de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, en 1923, anunciaba que el ciclo vital de la civilización occidental había terminado, y en tal sentido toda la modernidad era parte y síntoma de la degradación. Con mirada ampulosa y una instrumentación racional construida a la sombra de cierto darwinismo y del arsenal de conceptos puestos en circulación por Friedrich Nietzsche, Spengler naturaliza la idea de que el poder y la fuerza han sometido siempre a la verdad y a la justicia. No son ajenos al pensamiento spengleriano los estudios naturalistas de Goethe, de quien fuera devoto lector (de hecho, a la cultura “Occidental” también la llama “Fáustica”). Si las plantas nacen, crecen, florecen y decaen, el mismo proceso se da en las civilizaciones. Sobre esta superstición primaria Spengler homologa la historia universal, y muchos de sus postulados asomaron la cabeza al vacío: la quema de libros organizada por los nazis en 1933 podría ser una respuesta a esta degradación cultural, un efecto viable de aquella apoyatura teórica. Se podría argumentar que el pensador alemán tan solo elaboró un perfil de las civilizaciones, y que en ese marco su labor se atuvo a describir procesos que veía con nitidez; y que nunca quemó un libro. Y posiblemente sea cierto. Tan cierto como que su miopía (es preferible hablar de miopía antes que de perversidad) ignoró el futuro –no ya en su carácter de vaticinio de lo que se avecinaba, sino como construcción impredecible- y alojó la verdad en una fórmula del pasado. No hay inocencia en sus convicciones. Curiosamente, y luego de una serie de entredichos y distanciamientos con el régimen nazi de Adolph Hitler (Spengler prefirió siempre el fascismo de Benito Mussolini, en quien veía un nuevo César), el teórico apareció muerto en su departamento de Munich, en 1936. Se había negado a firmar una adhesión en favor del régimen nacionalsocialista. Tal vez eso le provocó a edad temprana un infarto. En tal caso, es paradójico que la historia, empobrecida y codificada por Spengler a través de una filosofía que hizo a un lado la modernidad y los metadiscursos, haya corroborado en su propio cuerpo lo poco que él le había aportado en sus ideas, cuando aseguró que “siempre ha condenado a la muerte a aquellos hombres para quienes la verdad era más importante que la acción y la justicia más esencial que la fuerza”. Lamentablemente su legado se extendería por muchas otras décadas y geografías del siglo XX.

![]() VOLVER A INDICE IR A

VOLVER A INDICE IR A ![]() LITERATURA Y NAZISMO

LITERATURA Y NAZISMO