La broma

IV. El escenario comunista

Ludvik Jahn, joven estudiante universitario y activo miembro del Partido Comunista checo, envía a una compañera de clase una postal en la que se burla del optimismo ideológico imperante. La broma no les hace la menor gracia a los dirigentes universitarios y, tras un juicio sumario, expulsan a Ludvik de la universidad y del Partido. Al caer en desgracia, se abre para Ludvik un mundo aún desconocido. El autor nos advierte: “es una novela de amor”. En efecto, es la novela de un amor tierno e insatisfecho por Lucie, joven trabajadora de enigmática sencillez, y de un amor-odio, sensual y cínico, que Ludvik experimenta por Helena, esposa de su enemigo. Pero se trata también de la novela de una broma extraviada en un mundo que ha perdido el sentido del humor. Una broma fútil y mal comprendida rompe la vida de Ludvik, aterrado al advertir que su tragedia personal quedará para siempre adherida al ridículo de un chiste. La comedia privada está enlazada con el gran espectáculo de la política, que se nos aparece como un equívoco de ilusiones sociales.

Publicada en Praga en 1967, con ciento veinte mil ejemplares agotados en breves días, y tildada dos años más tarde de “Biblia de la contrarrevolución”, en Checoslovaquia fue prohibida y retirada de todas las bibliotecas públicas y en el exterior fue traducida a veintiún idiomas.

La novela de Kundera se basa parcialmente en su propia experiencia. Hijo de un famoso pianista, se incorporó al Partido en 1948, con diecinueve años, pero fue expulsado en 1950 por un comentario políticamente incorrecto.

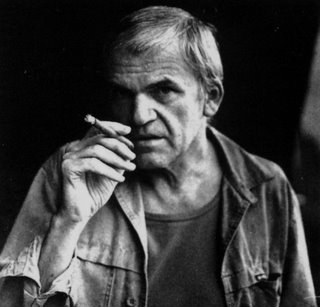

MILAN

KUNDERA (1929)

MILAN

KUNDERA (1929)

NACIÓ EN CHECOSLOVAQUIA. FUE PROFESOR EN LA ESCUELA DE ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS DE PRAGA. PERDIÓ SU CARGO EN 1968 Y DESDE 1975 RESIDE EN FRANCIA. CASI TODA SU NUTRIDA PRODUCCIÓN FUE UNA SISTEMÁTICA DECONSTRUCCIÓN DE LO QUE CONCIBIÓ COMO LOS MITOS DE LA IZQUIERDA.

“[…] 2.

Acerca de cómo llegué al primer naufragio de mi vida (y por su nada amable intermedio también a Lucie) no sería difícil hablar en tono ligero e incluso con cierta gracia: la culpa de todo la tuvo mi desgraciada propensión a las bromas tontas y la desgraciada incapacidad de Marketa para comprender una broma. Marketa era una de esas mujeres que se toman todo en serio (esta característica suya la identificaba plenamente con el mismísimo espíritu de su tiempo) y a las que los hados les han otorgado la capacidad de creer, como característica principal. Esto no pretende ser un eufemismo para indicar que fuese tonta; ni mucho menos: tenía suficiente talento y era lista y además tan joven (estaba en primer curso y tenía diecinueve años) como para que la ingenua credulidad fuese más bien uno de sus encantos y no uno de sus defectos, especialmente por estar acompañada por una indudable belleza física. En la facultad Marketa nos gustaba a todos y, de uno u otro modo, todos intentábamos conquistarla, lo cual no nos impedía (al menos a algunos de nosotros) hacerla objeto de chistes ligeros y bienintencionados.

Pero el humor era algo que le caía mal a Marketa y peor aún al espíritu de nuestro tiempo. Corría el primer año posterior a febrero del cuarenta y ocho; había empezado una nueva vida, en verdad completamente distinta, y el rostro de esa nueva vida, tal como se quedó grabado en mis recuerdos, era rígidamente serio, y lo extraño de aquella seriedad era que no ponía mala cara sino que tenía aspecto de sonrisa; sí, aquellos años afirmaban ser los más alegres de todos los años y quienquiera que no se alegrara era inmediatamente sospechoso de estar entristecido por la victoria de la clase obrera o (lo cual no era delito menor) de estar individualistamente sumergido en sus tristezas interiores.

Yo no tenía entonces muchas tristezas interiores, por el contrario, tenía un considerable sentido del humor, y sin embargo no se puede decir que ante el rostro alegre de la época tuviera un éxito indiscutible, porque mis chistes eran excesivamente poco serios, en tanto que la alegría de aquella época no era amante de la picardía y la ironía, era una alegría, como ya he dicho, seria, que se daba a sí misma el orgulloso título de “optimismo histórico de la clase triunfante”, una alegría ascética y solemne, sencillamente la Alegría. Recuerdo que entonces estábamos organizados en la facultad en los llamados círculos de estudio, que se reunían con frecuencia para llevar a cabo la crítica y la autocrítica pública de todos sus miembros y elaborar luego sobre esta base la valoración de cada uno. Como todos los comunistas, yo tenía entonces muchos cargos (ocupaba un puesto importante en la Unión de Estudiantes Universitarios) y, como tampoco era mal estudiante, la valoración no podía salirme demasiado mal. Y sin embargo, a renglón seguido de las frases de reconocimiento, en las que se describía mi activismo, mi positiva postura respecto del Estado y del trabajo y mis conocimientos de marxismo, solía añadirse una frase acerca de que tenía “restos de individualismo”. Una objeción de este tipo no tenía por qué ser peligrosa, porque era costumbre incluir, aun en la mejor valoración personal, alguna nota crítica, reprocharle a uno su “escaso interés por la teoría de la revolución”, a otro una “relación fría con la gente”, a otro una escasa “vigilancia revolucionaria” y a otro pongamos por caso una “mala relación con las mujeres”, pero a partir del momento en que la nota crítica ya no estaba sola, cuando se añadía a ella alguna otra objeción, cuando uno tenía algún conflicto o se convertía en objeto de sospechas o ataques, los mencionados “restos de individualismo” o la “mala relación con las mujeres” podían convertirse en la simiente de la perdición. Y la particular fatalidad consistía en que esa simiente la llevaban consigo en su valoración personal todos, sí, cada uno de nosotros. A veces (más bien por deporte que por temores reales), me negué a aceptar la acusación de individualismo y les pedí a mis compañeros que explicasen por qué era individualista. No tenían para ello pruebas especialmente concretas; decían: “porque te portas así”. “¿Cómo me porto?”, pregunté. “Siempre te estás sonriendo de una manera rara”. “¿Y qué tiene de malo? ¡Estoy alegre!”. “No, tú te sonríes como si estuvieras pensando algo para tus adentros”. Los camaradas llegaron a la conclusión de que mi comportamiento y mi sonrisa eran propios de un intelectual (otro famoso insulto de aquellos tiempos) y yo terminé por creerles, porque era incapaz de imaginar (eso estaba sencillamente muy por encima de las posibilidades de mi atrevimiento) que todos los demás se equivocasen, que se equivocara la propia Revolución, el espíritu de la época, mientras que yo, un individuo, tenía la razón. Comencé a controlar un tanto mis sonrisas y, al poco tiempo, a tener la sensación de que una pequeña grieta se abría entre aquel que yo era y aquel que (según la opinión del espíritu de la época) debía ser y trataba de ser.

¿Y quién era yo realmente entonces? Quiero responder a esa pregunta con total sinceridad: era aquel que tiene varias caras. Y el número de caras aumentaba.

Aproximadamente un mes antes de que comenzaran las vacaciones empecé a tener una mayor intimidad con Marketa (ella estaba en primer curso y yo ens egundo); trataba de impresionarla de un modo parecido, por su estupidez, al que utilizan los hombres de veinte años en todos los tiempos: me puse una máscara, aparentaba ser mayor (por mi espíritu y por mis experiencias) de lo que era; aparentaba estar alejado de todo, ver el mundo desde lo alto y llevar alrededor de mi piel otra piel más, invisible y a prueba de balas. Supuse (por lo demás acertadamente) que tomarme las cosas en broma sería una expresión comprensible de distanciamiento y, si siempre me gustó bromear, con Marketa bromeaba con especial esfuerzo, artificial y fatigosamente. ¿Pero quién era yo realmente? Me veo obligado a repetirlo: era aquel que tiene varias caras. Era serio, entusiasta y convencido en las reuniones; provocativo y crítico con los amigos más cercanos; era cínico y artificialmente ingenioso con Marketa, y cuando estaba solo (y pensaba en Marketa) era indeciso y tembloroso como un escolar. ¿Era quizás esta última cara la verdadera? No. Todas aquellas caras eran verdaderas. No tenía, como los hipócritas, una cara verdadera y unas caras falsas. Tenía varias caras porque era joven y yo mismo no sabía quién era ni quién quería ser. (Sin embargo, la desproporción entre todas aquellas caras me asustaba; no había llegado a asumir por completo ninguna de ellas y me movía detrás de ellas con la torpeza de un ciego.) La maquinaria sicológica y fisiológica del amor es tan complicada que en determinada época de la vida el joven se ve obligado a concentrarse casi exclusivamente en aprender a manejarla y entonces se le escapa el verdadero contenido del amor: la mujer a la que ama (de un modo similar al joven violinista que no es capaz de concentrarse adecuadamente en el contenido de la pieza hasta no haber dominado la técnica manual en la medida necesaria para dejar de pensar en ella mientras toca). Si he hablado de que cuando pensaba en Marketa era tembloroso como un escolar, debo añadir en este sentido que ello no provenía tanto de mi enamoramiento como de mi falta de habilidad y de mi inseguridad, que sentía como una carga y que dominaba mis sentimientos y mis pensamientos mucho más que Marketa. El peso de estas vacilaciones y de esta falta de habilidad solía levantarlo tratando de ponerme por encima de Marketa: hacía todo lo posible por no estar de acuerdo con ella o por reírme directamente de todas sus opiniones, lo cual no era especialmente complicado, porque a pesar de su sagacidad (y de su belleza, que –como toda belleza– daba la impresión de una aparente inaccesibilidad) era una chica ingenuamente simple; no era capaz de ver más allá de las cosas y no veía más que las cosas en sí mismas; entendía perfectamente la botánica pero con frecuencia no entendía las anécdotas que le contaban sus compañeros; se dejaba arrastrar por todos los entusiasmos de la época, pero en el momento en que era testigo de alguna actuación política basada en el principio de que el fin justifica los medios, perdía su capacidad de comprensión del mismo modo que si se encontrase ante la anécdota de sus compañeros; precisamente por eso los camaradas llegaron a la conclusión de que necesitaba reforzar su entusiasmo con conocimientos sobre la táctica y la estrategia del movimiento revolucionario y decidieron que debía participar durante las vacaciones en un cursillo político de dos semanas de duración.

Aquel cursillo era para mí de lo más inoportuno, porque había planeado quedarme solo con Marketa en Praga precisamente durante esos catorce días y llevar nuestra relación (que hasta el momento se componía de paseos, conversaciones y algunos besos) hacia objetivos más precisos; yo no disponía más que de aquellos catorce días (las cuatro semanas siguientes las tenía que pasar en un campamento de trabajos agrícolas y los últimos catorce días de vacaciones tenía que estar con mi madre en Moravia) así que me produjo una dolorosa sensación de celos que Marketa no compartiera mi tristeza, que no se enfadara por tener que ir al cursillo y que incluso llegara a decirme que le hacía ilusión. Desde el cursillo (se celebraba en no sé qué palacio en el centro de Bohemia) me mandó una carta que era como ella misma: una carta llena de sincera aceptación de todo lo que le ocurría en la vida; le gustaba todo, hasta el cuarto de hora de gimnasia matinal, las conferencias, las discusiones, las canciones que se cantaban; me escribió que había allí “un espíritu sano” y hasta añadió una reflexión sobre la revolución en Occidente, que no tardaría en llegar. Lo cierto es que, en realidad, yo estaba de acuerdo con todo lo que decía Marketa, hasta creía en una inminente revolución en Europa occidental; solo había una cosa con la que no estaba de acuerdo: que estuviera contenta y feliz cuando yo la extrañaba. De modo que compré una postal y (para herirla, asombrarla y confundirla) escribí: “¡El optimismo es el opio del pueblo! El espíritu sano hiede a idiotez. ¡Viva Trotsky! Ludvik”.

3. Marketa respondió a mi postal provocativa con una breve carta con un texto banal y no contestó ya a las demás cartas que le mandé durante las vacaciones. Yo estaba en algún lugar en las montañas recogiendo heno en un campamento universitario y el silencio de Marketa me producía una enorme tristeza. Le escribía desde allí, casi todos los días, cartas llenas de un enamoramiento suplicante y melancólico; le pedía que nos viéramos al menos los últimos catorce días de vacaciones, estaba dispuesto a no ir a casa, a no ver a mi madre abandonada y a ir adonde fuera preciso para ver a Marketa; y todo eso no solo porque la quería, sino porque era la única mujer que aparecía en mi horizonte y la situación de muchacho sin chica me resultaba insoportable. Pero Marketa no respondía a mis cartas. No comprendía lo que estaba pasando. Llegué en agosto a Praga y logré encontrarla en su casa. Fuimos a dar el habitual paseo por la orilla del Moldava y a la isla –al Prado Imperial (ese triste prado con sus chopos y sus campos de juego vacíos)– y Marketa decía que no había cambiado nada entre nosotros y se comportaba como siempre, pero era precisamente esa tensa igualdad inmóvil (los besos iguales, la conversación igual, la sonrisa igual) la que me deprimía. Cuando le pedí a Marketa que nos viéramos al día siguiente, me dijo que la llamara por teléfono y que nos pondríamos de acuerdo. La llamé; una voz ajena de mujer me comunicó que Marketa se había ido de Praga. Yo era tan infeliz como solo puede serlo un muchacho de veinte años cuando no tiene una mujer; un muchacho aún bastante tímido que ha conocido el amor físico unas cuantas veces, mal y de prisa, y que sin embargo no hace más que darle vueltas en su pensamiento. Los días me resultaban insoportablemente largos e inútiles, no podía leer, no podía trabajar, iba tres veces por día al cine, a todas las funciones de tarde y de noche, una tras otra, solo para matar el tiempo, para acallar de alguna manera la penetrante voz de lechuza que salía permanentemente desde dentro de mí. Yo, aquel que había logrado convencer a Marketa (gracias a mis constantes fanfarronadas) de que estaba casi aburrido de las mujeres, no me atrevía a hablarles a las chicas que pasaban por la calle y sus hermosas piernas me dolían en el alma. Por eso me alegré de que llegara otra vez septiembre y con él otra vez la escuela y, un par de días antes, mi trabajo en la Unión de Estudiantes, en donde tenía un despacho propio y mucho trabajo por hacer. Pero ya el segundo día me llamaron por teléfono para que me presentara al secretariado del partido. A partir de ese momento lo recuerdo todo con detalle: era un día de sol, salí del edificio de la Unión de Estudiantes y sentí que la tristeza que me había invadido durante todas las vacaciones iba desapareciendo poco a poco. Fui hasta el secretariado con una agradable curiosidad. Llamé a la puerta y me abrió el presidente del comité, un joven alto de cara estrecha, rubio y con los ojos de un azul helado. Le dije “salud camarada”, él no me saludó y dijo: “te esperan al fondo”. Al fondo, en la última habitación del secretariado, me esperaban tres miembros del comité universitario del partido. Me indicaron que me sentara. Me senté y comprendí que pasaba algo malo.

Los tres camaradas, a los que conocía perfectamente y con los que estaba acostumbrado a divertirme alegremente, me miraban con cara impenetrable; me seguían tuteando (como está mandado entre camaradas), pero de repente ya no era un tuteo amistoso sino un tuteo oficial y amenazador. (Reconozco que desde entonces tengo aversión por el tuteo; originalmente debe ser expresión de una proximidad íntima pero si las personas que se tutean no se sienten próximas adquiere de inmediato el significado opuesto, es expresión de grosería, de modo que un mundo en el que toda la gente se tutea no es el mundo de la amistad generalizada sino el mundo de la falta de respeto generalizada). Así que me senté delante de los tres estudiantes universitarios que me tutean y me hicieron la primera pregunta: si conozco a Marketa. Dije que la conocía. Me preguntaron si le había escrito. Dije que sí. Me preguntaron si recordaba lo que había escrito. Dije que no lo recordaba, pero la postal con el texto provocativo estuvo a partir de ese momento delante de mis ojos y empecé a intuir de qué se trataba. ¿No te acuerdas?, me preguntaron. No, dije. ¿Y qué te escribió Marketa?

Hice un movimiento de hombros para dar la impresión de que me había escrito sobre cuestiones íntimas, de las que no podía hablar. ¿Te escribió algo sobre el cursillo?, me preguntaron. Sí, me escribió, dije. ¿Qué te escribió sobre eso? Que le gustaba, respondí. ¿Y qué más? Que las conferencias eran buenas y los participantes también, respondí. ¿Te escribió que en el cursillo había un espíritu sano? Sí, dije, creo que me escribió algo por el estilo. ¿Te escribió que se había dado cuenta de la fuerza que tenía el optimismo?, siguieron preguntando. Sí, dije. ¿Y qué opinas tú del optimismo?, preguntaron. ¿Del optimismo? ¿Qué voy a pensar?, pregunté.

¿Te consideras optimista?, siguieron preguntando. Sí, me considero, dije tímidamente. Me gusta bromear, soy una persona bastante alegre, intenté aligerar el tono del interrogatorio. Alegre puede ser un nihilista, dijo uno de ellos, puede reírse de la gente que sufre. Alegre puede ser hasta un cínico, prosiguió. ¿Tú crees que se puede edificar el socialismo sin optimismo?, preguntó otro. No, dije. Entonces tú no eres partidario de que en nuestro país se edifique el socialismo, dijo el tercero. ¿Cómo dices eso?, me defendí. Porque para ti el optimismo es el opio del pueblo, atacaron. ¿Cómo que el opio del pueblo?, seguí defendiéndome. No te escabullas, lo has escrito tú. ¡Marx llamó opio del pueblo a la religión, pero para ti el opio del pueblo es nuestro optimismo! Se lo has escrito a Marketa. Me gustaría saber qué dirían nuestros trabajadores, nuestros obreros de choque, que superan los planes, si se enterasen de que su optimismo era opio, enlazó en seguida otro. Y el tercero añadió: para un trotskista el optimismo de los constructores del socialismo no es más que opio. Y tú eres trotskista. Por Dios, cómo se os ha ocurrido eso, me defendí. Lo has escrito tú ¿o no? Es posible que haya escrito algo por el estilo en broma, ya hace más de dos meses, no lo recuerdo. Te lo podemos recordar nosotros, dijeron y me leyeron mi postal. El optimismo es el opio del pueblo. ¡El espíritu sano hiede a idiotez! ¡Viva Trotski! Ludvik. En la pequeña sala del secretariado político aquellas frases sonaban de un modo tan horrible que en ese momento sentí miedo y me di cuenta de que tenían un poder destructivo que yo no iba a ser capaz de resistir. Camaradas, era una broma, dije y sentí que nadie podría creerme. ¿A vosotros os hace reír?, le preguntó uno de los camaradas a los otros. Los dos le respondieron con un gesto de negación. ¡Deberíais conocer a Marketa!, dije. La conocemos, me contestaron. Entonces ya sabéis que Marketa se lo toma todo en serio y nosotros siempre nos reímos un poco de ella y tratamos de impresionarla.

Muy interesante, dijo uno de los camaradas, por las demás cartas no parece que no la tomes en serio a Marketa. ¿Es que habéis leído todas las cartas que le escribí a Marketa? Así que como Marketa se lo toma todo en serio, dijo otro, tú te ríes de ella. Pero dinos qué es lo que se toma en serio. El partido, el optimismo, la disciplina, ¿no es eso? Y todo eso que ella se toma en serio, a ti te da risa. Pero camaradas, dije, si ya ni me acuerdo de cuándo lo escribí, lo escribí de repente, un par de frases en broma, ni siquiera pensaba en lo que estaba escribiendo, ¡si hubiera tenido mala intención no lo iba a mandar a un cursillo del partido! Da lo mismo cómo lo hayas escrito. Lo escribas rápido o despacio, de pie o en la mesa, no puedes escribir más que lo que está dentro de ti. No puedes escribir más que eso. A lo mejor, si lo hubieras pensado más detenidamente, no lo habrías escrito. Así lo has escrito sin fingir. Así por lo menos sabemos quién eres. Por lo menos sabemos que tienes varias caras, una para el partido y otra para los demás. Sentí que mi defensa se había quedado sin argumentos válidos.

Volví a repetir varias veces lo mismo: que se trataba de una broma, que eran palabras que no querían decir nada, que se debían a mi estado de ánimo, etc. No me hicieron caso. Me dijeron que había escrito aquellas frases en una postal que podía ser leída por cualquiera, que aquellas frases tenían una incidencia objetiva y que no incluían ninguna nota explicativa sobre mi estado de ánimo.

Después me preguntaron qué había leído de Trotsky. Les dije que nada. Me preguntaron quién me había prestado esos libros. Les dije que nadie. Me preguntaron con qué trotskistas me había reunido. Les dije que con ningunos. Me dijeron que quedaba inmediatamente relevado de mis funciones en la Unión de Estudiantes y me pidieron que les devolviese la llave del despacho. La llevaba en el bolsillo y se la di. Después dijeron que la organización de base del partido en la facultad de ciencias naturales se encargaría de resolver mi caso. Se levantaron sin mirarme. Les dije “salud, camaradas” y me fui. Después me acordé de que en mi despacho de la Unión de Estudiantes había muchas cosas de mi pertenencia. En el cajón de la mesa de escribir tenía, además de mis papeles, unos calcetines, y en el armario, entre los expedientes, los restos de una tarta que me había mandado mi madre. Acababa de entregar la llave en el secretariado provincial, pero el portero que estaba en la entrada me conocía y medio la llave de reserva que estaba colgada en un panel de madera, junto con otras muchas llaves; lo recuerdo todo al detalle: la llave de mi despacho estaba atada con un cordel grueso de cáñamo a una tablilla pequeña de madera en la que estaba escrito en color blanco el número de mi despacho. Abrí la puerta con esta llave y me senté a la mesa; abrí el cajón y empecé a sacar todas mis cosas; lo iba haciendo lentamente y distraído, intentando, en aquel momento de relativa calma, reflexionar sobre lo que había ocurrido y lo que debería hacer.

Al poco tiempo se abrió la puerta. Allí estaban otra vez los tres camaradas del secretariado. Esta vez ya no parecían fríos y distantes. Esta vez sus voces sonaban indignadas y fuertes. Sobre todo el más pequeño de ellos, el responsable de la política de cuadros del comité. Me preguntó a gritos cómo había hecho para entrar. Con qué derecho. Me dijo que si quería que llamara a la policía. Que qué estaba revolviendo en la mesa. Le dije que había venido a buscar la tarta y los calcetines. Me dijo que no tenía ningún derecho a aparecer por allí ni aunque tuviese un armario lleno de calcetines. Luego se acercó a la mesa y se puso a revisar uno por uno los papeles y los cuadernos. Eran efectivamente cosas personales, de modo que al fin me dieron permiso para meterlas delante de ellos en el maletín. Metí también los calcetines, arrugados y sucios, metí hasta la tarta que estaba en el armario sobre un papel engrasado lleno de migas. Vigilaban cada uno de mis movimientos. Salí del despacho con mi maletín y el responsable de la política de cuadros me dijo, como despedida, que no volviera a aparecer nunca más por allí. En cuanto estuve fuera del alcance de los camaradas del comité provincial y de la imbatible lógica de su interrogatorio, sentí que era inocente, que en mis frases no había nada malo y que tenía que ir a ver a alguien que conociera bien a Marketa, en quien pudiera confiar y que comprendiera que todo aquel asunto era ridículo. Fui a ver a un estudiante de nuestra facultad, que era comunista, y cuando le conté todo me dijo que los del comité provincial eran demasiado mojigatos, que no tenían sentido del humor y que él, que conocía bien a Marketa, se daba cuenta perfectamente de lo que había pasado. Por lo demás, lo que tenía que hacer era, me dijo, hablar con Zemanek, que iba a ser aquel año presidente de la organización del partido en nuestra facultad y que nos conocía bien a Marketa y a mí.

4

Yo no sabía que Zemanek iba a ser presidente de la organización y me pareció una excelente noticia, porque a Zemanek sí que lo conocía bien y hasta estaba seguro de que contaba con toda su simpatía, aunque solo fuese por mi origen moravo Y es que a Zemanek le gustaba muchísimo cantar canciones moravas; estaba muy de moda en aquella época cantar canciones populares, pero noc antarlas como los niños en el colegio sino levantando un brazo, con la voz un tanto áspera y poniendo cara de ser un hombre verdaderamente popular, como si a uno lo hubiese parido su madre durante un baile, al lado mismo de la orquesta.

En la facultad de ciencias naturales yo era en realidad el único moravo de verdad, lo cual me otorgaba ciertos privilegios; cada vez que se presentaba la oportunidad de festejar algo, ya se tratase de alguna reunión especial, de alguna fiesta o del primero de mayo, los camaradas me pedían que sacase el clarinete e imitase, junto con dos o tres compañeros aficionados a la música, un conjunto de música morava. Y así fuimos dos años seguidos (con el clarinete, el violín y el contrabajo) a la manifestación del primero de mayo y Zemanek, que era guapo y le gustaba exhibirse, iba con nosotros vestido con un traje típico prestado, bailando, con el brazo levantado y cantando. A aquel praguense que nunca había estado en Moravia le encantaba hacer de personaje popular moravo y yo lo miraba con buenos ojos porque me sentía feliz de que la música de mi tierra, que había sido desde siempre el paraíso del arte popular, fuese tan querida y admirada. Y Zemanek también conocía a Marketa, lo cual era otra ventaja. Con frecuencia nos encontrábamos los tres juntos en distintos festejos estudiantiles; en una oportunidad (se había formado aquella vez un grupo de estudiantes bastante grande) me inventé que en las montañas de Bohemia vivían tribus pigmeas, argumentando en favor de mi invención con citas de un supuesto estudio científico que desarrollaba tan interesante tema. A Marketa le llamó la atención no haber oído hablar nunca de aquello. Yo dije que no era nada extraño: la ciencia burguesa ocultaba conscientemente la existencia de los pigmeos, porque los capitalistas comerciaban con los pigmeos como esclavos. ¡Pero eso habría que publicarlo!, gritó Marketa. ¿Por qué nadie escribe sobre eso? ¡Sería un argumento en contra de los capitalistas! Supongo que nadie escribe sobre ello, afirmé pensativo, porque se trata de un asunto delicado y se puede producir un escándalo: y es que los pigmeos tenían un rendimiento amoroso totalmente excepcional y ese era el motivo por el cual eran muy solicitados y por eso nuestra república los exportaba en secreto, a cambio de importantes cantidades de moneda extranjera, especialmente a Francia, donde los alquilaban las viejas damas capitalistas como sirvientes, para utilizarlos en realidad de un modo muy distinto. Mis compañeros ocultaban la risa producida no tanto por la especial ingeniosidad de mi invención como por lacara de interés que ponía Marketa, siempre dispuesta a entusiasmarse poralgo (o en contra de algo); se mordían los labios para no quitarle a Marketa la satisfacción de conocer algo nuevo y algunos de ellos (especialmente Zemanek) hacían su propia aportación, confirmando mis noticias sobre los pigmeos. Cuando Marketa preguntó qué aspecto tenían los pigmeos, recuerdo que Zemanek le dijo muy serio que el profesor Cechura, al cual Marketa tenía el honor de ver de vez encuando, junto con todos sus colegas, en la cátedra, era de origen pigmeo por parte de padre y de madre o, al menos, de uno de los dos. Parece ser que el adjunto Hule lecontó a Zemanek que había pasado unas vacaciones en el mismo hotel que el matrimonio Cechura, que no llegaba a medir tres metros de altura sumando la estatura de los dos. Una mañana entró en su habitación sin suponer que el matrimonio aún dormía y se quedó pasmado: estaban acostados en la misma cama, pero no uno al lado del otro, sino uno tras otro, el señor Cechura encogido en la parte inferior y la señora Cechura en la parte superior de la cama.

Claro, intervine yo: pero entonces no solo Cechura es de origen pigmeo sino también su mujer, porque dormir uno tras otro es una costumbre atávica de todos los pigmeos de las montañas que, por lo demás, en el pasado no construían nunca sus chozas en forma de círculo o de cuadrado, sino en forma de larguísimo rectángulo, porque no solo los matrimonios, sino los clanes enteros, acostumbraban a dormir en una larga cadena uno tras otro. Cuando aquel día aciago me acordé de nuestras charlatanerías, me pareció que se encendía una lucecita de esperanza.

Zemanek, que se ocuparía de resolver mi caso, conoce mi forma de bromear y conoce a Marketa y comprenderá que la carta que le escribí no era más que una broma para provocar a una chica a la que todos admirábamos y a la cual (quizás precisamente por eso) a todos nos gustaba tomarle el pelo. En cuanto tuve la oportunidad le conté el lío en el que me había metido; Zemanek me oyó atentamente, frunció el entrecejo y dijo que vería lo que se podía hacer.

Mientras tanto vivía de un modo provisional; seguía yendo a clases y aguardaba. Con frecuencia me convocaban a reuniones de distintas comisiones del partido, que intentaban sobre todo averiguar si pertenecía a algún grupo trotskista; yo trataba de demostrarles que ni siquiera sabía a ciencia cierta en qué consistía el trotskismo; me aferraba a cada una de las miradas de los camaradas investigadores, buscando confianza; algunas veces efectivamente la encontraba y era capaz entonces de llevar conmigo durante mucho tiempo la mirada en cuestión, de conservarla dentro de mí y de extraer de ella, pacientemente, esperanzas.

Marketa seguía evitando mi presencia. Comprendí que aquello estaba relacionado con el asunto de mi postal y, con orgullosa autocompasión, no quise preguntarle nada. Pero un día me detuvo ella misma a la puerta de la facultad: “Quisiera hablar contigo de algo”.

Y tras varios meses volvimos a encontrarnos paseando juntos; ya estábamos en otoño, los dos llevábamos unos largos impermeables, sí, largos, hasta un poco más abajo de la rodilla, tal como en aquella época (una época totalmente inelegante) solían llevarse; lloviznaba levemente, los árboles a la orilla del río estaban negros y sin hojas. Marketa me contó cómo había ocurrido todo: cuando estaba en el cursillo de vacaciones la llamaron de repente los camaradas de la dirección y le preguntaron si recibía en el cursillo alguna correspondencia; dijo que sí. Le preguntaron de dónde. Dijo que le escribía su madre. ¿Y alguien más? Algún compañero, de vez en cuando, dijo. ¿Puedes decimos quién?, le preguntaron. Me nombró a mí. ¿Y qué es lo que te escribe el camarada Jahn? Se encogió de hombros porque no tenía ganas de repetir las palabras de mi tarjeta. ¿Tú también le has escrito?, le preguntaron. Le escribí, dijo. ¿Qué le escribiste?, le preguntaron. Pues sobre el cursillo, dijo, y algunas otras cosas. A ti te gusta el cursillo, le preguntaron. Sí, mucho, respondió. Y le escribiste que te gustaba. Sí, se lo escribí, les respondió. ¿Y qué contestó él?, siguieron preguntando. ¿Él?, respondió dubitativa Marketa, bueno, él es raro, tendríais que conocerlo. Lo conocemos, dijeron, y querríamos saber lo que te escribió. ¿Puedes enseñamos esa postal suya? “No te enfades conmigo”, me dijo Marketa, “tuve que enseñársela”. “No te disculpes”, le dije a Marketa, “de todos modos la conocían ya antes de hablar contigo; si no la hubieran conocido no te habrían llamado”.

“Yo no me disculpo ni me da vergüenza habérsela dado a leer, ese no es el problema. Tú eres miembro del partido y el partido tiene derecho a saber quién eres y cómo piensas”, se defendió Marketa y después me dijo que se quedó horrorizada al leer lo que había escrito, cuando todos sabemos que Trotsky es el peor enemigo de todo aquello por lo que luchamos y por lo que vivimos.

¿Qué le iba a contar a Marketa? Le pedí que continuase y me dijese qué más había pasado.

Marketa dijo que habían leído la tarjeta y se habían quedado asombrados.

Le preguntaron cuál era su opinión. Les dijo que aquello era horroroso. Le preguntaron por qué no se la había ido a enseñar ella misma. Se encogió de hombros. Le preguntaron si no sabía lo que era la vigilancia revolucionaria. Agachó la cabeza. Le preguntaron si no sabía cuántos enemigos tiene el partido. Les dijo que lo sabía, pero que no creyó que el camarada Jahn... Le preguntaron si me conocía bien. Le preguntaron cómo era yo. Dijo que era raro. Que había momentos en los que creía que yo era un comunista firme, pero que a veces digo cosas que un comunista no debería decir nunca. Le preguntaron qué es lo que, por ejemplo, suelo decir. Dijo que no se acordaba de nada en concreto, pero que no hay nada que sea sagrado para mí.

Dijeron que aquella postal lo demostraba claramente. Les dijo que con frecuencia discutía conmigo por muchas cosas. Y además les dijo que yo hablaba de una manera en las reuniones y de otra manera con ella. Que en las reuniones estoy lleno de entusiasmo, mientras que con ella hago chistes sobre todo y me lo tomo todo a broma. Le preguntaron si creía que una persona así podía ser miembro del partido. Se encogió de hombros. Le preguntaron si el partido podría edificar el socialismo si sus miembros dijesen que el optimismo es el opio del pueblo. Dijo que un partido así no podría edificar el socialismo. Le dijeron que era suficiente. Y que por el momento no debía decirme nada, porque querían ver qué más escribía yo. Les dijo que ya no quería volver a verme. Le respondieron que eso no sería correcto, que por el contrario debería seguir escribiéndome para que se supiera qué más había dentro de mí.

“¿Y tú después les enseñaste mis cartas?”, le pregunté a Marketa, ruborizándome hasta lo más profundo del alma al recordar mis largas tiradas amatorias. “¿Y qué iba a hacer?”, dijo Marketa. “Pero yo ya no podía escribirte después de todo aquello. No le voy a escribir a alguien solo para hacer de señuelo. Te escribí otra postal y basta. No quería verte porque no podía decirte nada y tenía miedo de que me preguntases algo y yo me viera obligada a mentirte en tu cara, porque no me gustar mentir”.

Le pregunté a Marketa qué era lo que la había impulsado a reunirse hoy conmigo. Me dijo que la causa había sido el camarada Zemanek. Se había encontrado con ella después de las vacaciones en el pasillo de la facultad y la había llevado a un pequeño despacho donde se reunía el secretariado de la organización del partido en la facultad. Le dijo que había tenido noticia de que yo le había escrito al cursillo una postal con frases antipartido.Le preguntó de qué frases se trataba. Ella se lo dijo. Le preguntó cuál era su opinión sobre aquello. Ella le dijo que lo condenaba. Le dijo que eso era correcto y le preguntó si seguía saliendo conmigo.

Ella dudó y le dio una respuesta indefinida. Le dijo que había llegado a la facultad una valoración muy positiva para ella del cursillo y que la organización de la facultad contaba con ella. Ella le dijo que eso era estupendo. Le dijo que no quería entrometerse en su vida privada pero que creía que a la persona se la conoce por los amigos con los que se relaciona, por el compañero que elige, y que no hablaría en su provecho el elegirme precisamente a mí.

Al cabo de unas semanas Marketa cambió de idea. Ya hacía varios meses que no salía conmigo, de modo que la sugerencia de Zemanek había resultado inútil; pero sin embargo fue precisamente aquella sugerencia la que le hizo empezar a pensar si no era cruel y moralmente intolerable sugerirle a alguien que dejara a su compañero solo porque ese compañero hubiera cometido un error y si por lo tanto no sería también injusto que ella misma me hubiera dejado. Visitó al camarada que durante las vacaciones había dirigido el cursillo y le preguntó si seguía vigente la orden de no decirme nada de lo que había pasado con la postal y cuando se enteró de que ya no había motivo para ocultar nada, se dirigió a mí y me pidió que habláramos.

Y ahora me confía cuál es el peso que tiene en la conciencia: sí, actuó mal al decidir que ya no me iba a volver a ver; ninguna persona está perdida para siempre aunque haya cometido los mayores errores. Al parecer se acordó de la película soviética Tribunal de honor (una película que era entonces muy popular entre la gente del partido) en la cual cierto médico-científico soviético pone su descubrimiento a disposición del público extranjero antes de que lo conozcan en su propio país, lo cual era un síntoma de cosmopolitismo (otro famoso peyorativo de aquella época) y de traición; Marketa se refería emocionada en particular al final de la película: el científico era condenado por un tribunal de honor formado por sus colegas, pero la amante esposa no abandonaba al marido condenado, sino que se empeñaba en darle fuerzas para que pudiera redimir su grave culpa. “Así que has decidido que no me abandonas”, dije. “Sí”, dijo Marketa y me tomó de la mano. “Pero dime una cosa, Marketa, ¿tú crees que he cometido un delito muy grave?”. “Creo que sí”, dijo Marketa. “¿Y qué crees, tengo derecho a permanecer en el partido o no?”. “Creo que no, Ludvik”.

Sabía que si entraba a tomar parte en el juego al que se había apuntado Marketa, un juego cuyo patetismo vivía ella, al parecer, con toda su alma, hubiera logrado todo lo que desde hacía meses intentaba inútilmente conquistar: impulsada por el patetismo de la salvación como un barco por el vapor, estaría ahora indudablemente dispuesta a entregárseme en alma y cuerpo. Claro que con una condición: sus ansias de salvarme deberían verse plenamente satisfechas: y para que se vieran satisfechas tenía que estar dispuesto el objeto de la salvación (¡horror, yo mismo!) a aceptar su más profunda culpabilidad. Pero eso yo no lo podía hacer. Tenía al alcance de la mano el objetivo deseado, el cuerpo de Marketa, pero no podía apoderarme de él a ese precio, porque no podía asumir mi culpabilidad y aceptar la insoportable condena; no podía tolerar que alguien que debía estar junto a mí estuviera de acuerdo con esa culpabilidad y esa condena.

No estuve de acuerdo con Marketa, la rechacé y la perdí ¿pero es cierto que me sintiese inocente? Por supuesto que me reafirmaba permanentemente en la ridiculez de todo aquel asunto, pero al mismo tiempo (y eso es lo que hoy, con muchos años de distancia, me parece más lamentable y más típico) empecé a ver las tres frases de la postal con los ojos de aquellos que me habían interrogado; empezaban a espantarme aquellas frases y tenía miedo de que, con la excusa de la broma, evidenciaran algo realmente muy grave: que yo nunca había llegado a identificarme por completo con el partido hasta llegar a ser con él un mismo cuerpo, que nunca había sido un verdadero revolucionario proletario, sino que sobre la base de una mera (!) decisión me había “sumado a los revolucionarios” (y es que sentíamos el revolucionarismo proletario, por así decirlo, no como una cuestión de elección, sino como una cuestión de esencia; o bien se es revolucionario y entonces se funde uno con el movimiento en un mismo cuerpo colectivo, piensa con su cabeza y siente con su corazón, o no se es revolucionario y entonces lo único que queda es querer serlo; pero entonces se es permanentemente culpable de no serlo).

Cuando recuerdo hoy mi situación de entonces, me viene a la cabeza, por analogía, el inmenso poder del cristianismo, que le sugiere al creyente su condición básica e ininterrumpidamente pecaminosa; yo también me he encontrado (todos nos hemos encontrado así) frente a la revolución y su partido con la cabeza permanentemente gacha, de modo que poco a poco me fui haciendo a la idea de que mis frases, aunque hubieran sido pensadas en broma, constituían sin embargo una culpa, y en mi cabeza comenzó a devanarse el examen autocrítico: me dije que aquellas frases no se me habían ocurrido por casualidad, que hacía ya tiempo que los camaradas (y parece que llevaban razón) me habían llamado la atención sobre mis “restos de individualismo” y mi “intelectualismo”; me dije que me había empezado a ver con excesiva autosatisfacción en mi condición de persona culta, de estudiante universitario, de futuro intelectual y que mi padre, un obrero que murió durante la guerra en un campo de concentración, difícilmente hubiera comprendido mi cinismo; me reprochaba no haber sabido conservar su conciencia obrera; me reprochaba todo lo habido y por haber y hasta me hacía a la idea de que era necesario algún tipo de castigo; solo había una cosa que seguía sin aceptar: la posibilidad de que me expulsasen del Partido y me señalasen como enemigo suyo; vivir señalado como enemigo de aquello por lo que había optado ya desde pequeño y a lo que en verdad tenía apego me parecía desesperante.

Esta autocrítica, que era al mismo tiempo una lastimera defensa, la pronuncié cientos de veces en voz baja y al menos diez veces ante distintos comités y comisiones y, por fin, también en la decisiva reunión plenaria de nuestra facultad, en la cual Zemanek pronunció el discurso de apertura (sugestivo, brillante, inolvidable) sobre mí y sobre mis culpas y propuso en nombre del comité mi expulsión del partido. Después de mi intervención autocrítica la discusión se desarrolló desfavorablemente para mí; no hubo nadie que me defendiera y al final todos (eran cerca de cien y entre ellos estaban mis maestros y mis compañeros más próximos), sí, todos a una, levantaron la mano para aprobar no solo mi expulsión del partido sino también (y eso no lo esperaba en absoluto) mi salida forzosa de la universidad.

Esa misma noche, después de la reunión, tomé el tren y me fui a casa, pero el hogar no me podía traer consuelo ninguno, entre otras cosas porque durante varios días no me atreví a decirle a mamá, que estaba muy orgullosa de mis estudios, lo que había pasado. En cambio, al día siguiente de llegar, vino a casa Jaroslav, mi compañero del bachillerato y del conjunto folklórico en el que tocaba durante el bachillerato y se quedó encantado de encontrarme; pasado mañana se casa y tengo que ir de testigo. No podía negarle el favor a un viejo compañero y no me quedó más remedio que celebrar mi caída con una fiesta de bodas.

Por si fuera poco, Jaroslav era un obstinado patriota y folklorista moravo, de modo que utilizó su propia boda en provecho de sus pasiones etnográficas y la organizó de acuerdo con las viejas costumbres populares: con trajes típicos, con música folklórica, con el patriarca que pronuncia los discursos nupciales, con la novia llevada en brazos a través del umbral, con canciones y, en pocas palabras, con todas las ceremonias que se celebran ese día y que él había reconstruido más a partir de los libros de etnografía que de la memoria viva. Pero advertí una cosa extraña: mi amigo Jaroslav, reciente director de un grupo de coros y danzas que prosperaba estupendamente, mantenía todas las costumbres antiguas imaginables, pero (teniendo en cuenta seguramente su puesto y atento a las consignas ateístas) no fue con los invitados a la iglesia, a pesar de que una boda popular tradicional es impensable sin el cura y la bendición divina; hizo que el patriarca recitase todos los discursos ceremoniales populares, pero suprimiendo cuidadosamente cualquier motivo bíblico, a pesar de que son estos motivos los que constituyen el principal material simbólico de las alocuciones nupciales.

La tristeza, que me impedía identificarme con la embriaguez de la fiesta, me permitía sentir, en la originalidad de aquellas ceremonias populares, el olor del cloroformo. Y cuando Jaroslav me pidió que tomase el clarinete (como un recuerdo sentimental de mi anterior pertenencia al conjunto) y me sentase con los demás músicos, me negué. Me acordé de cómo había tocado los dos últimos años en la fiesta del primero de mayo y cómo bailaba junto a mí el praguense Zemanek, vestido con el traje típico, levantando el brazo y cantando. No era capaz de tomar el clarinete y sentía que todo aquel barullo folklórico me era repugnante, repugnante, repugnante... […]”.

Milan Kundera, La broma [1967], Argentina, Sudamericana-Planeta, 1986.