Sin novedad en el frente

I. La Primera Guerra Mundial

Erich Maria Remarque sólo contaba con dieciocho años de edad cuando fue incorporado al ejército y enviado al frente de batalla. Al terminar la Gran Guerra decidió dejar testimonio escrito del horror vivenciado, de esta necesidad nació el texto Sin novedad en el frente.

ERICH MARIA REMARQUE (1897-1970)

Esta novela empezó publicándose, en 1929, en forma de folletín en la revista Wossische Zeitung. Muy poco después fue editada como libro y sus ejemplares se agotaron rápidamente. Es uno de los libros más leídos en todo el mundo.

Con la llegada de Hitler al gobierno, Remarque tuvo que exiliarse en el extranjero, fue desposeído de su nacionalidad alemana y su libro quemado públicamente. Se refugió primero en París, luego en Suiza y finalmente se trasladó a Estados Unidos, país que le concedió la nacionalidad en 1939. Remarque regresó a Europa en 1948 para instalarse definitivamente en Suiza. En 1958 se casó con la actriz de Hollywood Paulette Godard.

CAPÍTULO PRIMERO

"Nos encontramos en la retaguardia, a nueve kilómetros del frente. Ayer nos relevaron. Ahora tenemos el estómago lleno de judías con carne de buey, estamos saciados y satisfechos. Incluso han sobrado para esta noche y cada uno de nosotros ha podido llenar su fiambrera para la cena. Además hay doble ración de salchicha y de pan. Esto va bien. Hacía mucho tiempo que no se había presentado un caso como éste; el furriel, con su cara roja como un tomate, viene en persona a ofrecernos la comida. Llama con una seña a todos los que pasan y les sirve una buena ración. Casi está desesperado pues no sabe cómo vaciar de rancho su caldera. Tjaden y Müller han encontrado un par de baldes y se los han hecho llenar hasta los topes, como reserva. Tjaden lo hace por gula, Müller por precaución.

Nadie puede explicarse dónde diablos mete Tjaden tanta comida. El sigue, como siempre, más seco que un arenque prensado.

Pero lo mejor es que también hemos tenido doble ración de tabaco. Diez cigarros, veinte cigarrillos y dos pastillas para mascar, a cada uno. Es una cantidad muy razonable. He cambiado mis pastillas por los cigarrillos de Katczinsky, con lo que ahora tengo cuarenta. Suficientes para un día.

Si he de decir la verdad, no nos estaban destinadas tantas provisiones. Los prusianos no son tan espléndidos. Todo lo debemos a un simple error.

Hace quince días que nos hicieron ir a la primera línea, a relevar. Nuestro sector estaba bastante en calma y, por esto, el furriel recibió para el día de nuestra vuelta la cantidad habitual de provisiones, y había preparado lo necesario para los ciento cincuenta hombres de nuestra compañía. Pero, sin embargo, el último día precisamente, con gran sorpresa por nuestra parte, la artillería pesada inglesa hizo de las suyas sin parar, ametrallando sin descanso nuestra posición, y causándonos tantas bajas que sólo regresamos ochenta hombres.

Volvimos por la noche y nos acostamos en seguida para poder, por fin, descabezar un buen sueño; Kat tiene razón; al fin y al cabo no sería tan desagradable la guerra si pudiésemos dormir un poco más. En primera línea casi no nos es posible y los turnos de quince días se hacen muy largos.

Era ya mediodía cuando los primeros de nosotros salimos, agachados, de las barracas. Media hora más tarde cada uno había cogido ya la fiambrera y nos apiñábamos en torno de su majestad la manduca que, por cierto, despedía un olor fuerte y apetitoso.

Delante, como es natural, estaban los más hambrientos: Albert, el más pequeño y también el que tiene las ideas más claras de todos nosotros, cosa que, por cierto, sólo le ha permitido llegar, con mucho esfuerzo, a soldado de primera; Müller, que todavía arrastra por todas partes sus libros de texto y sueña en unos utópicos exámenes (incluso en medio de un bombardeo se abstrae pensando en sus teoremas de física); Leer, que lleva una enorme barba y siente una gran predilección por las mujeres de los prostíbulos para oficiales, jura y vuelve a jurar, refiriéndose a ellas que, por orden de la

Comandancia General, están obligadas a llevar camisas de seda y que, para los clientes que sobrepasen el grado de capitán, deben tomar antes un baño. El cuarto soy yo, Pablo Baümer. Los cuatro tenemos diecinueve años, los cuatro hemos salido de la misma clase para ir a la guerra. Inmediatamente detrás de nosotros están situados nuestros amigos. Tjaden, un cerrajero delgadísimo que tiene nuestra misma edad, el mayor goloso de la compañía. Se sienta a comer seco como un espárrago y se levanta más hinchado que una pulga preñada; Haie Westhus, de la misma edad, un minero que puede, con toda facilidad, meter un pan de munición en su puño y cerrándolo preguntaros: «¿Sabes lo que tengo aquí dentro?»; Detering, un campesino que sólo piensa en su alquería y en su mujer; finalmente, Estanislao Katczinsky, el jefe de nuestro grupo, pícaro, tenaz, desprendido, con cuarenta años, cara terrosa, los hombros caídos y un magnífico olfato para oler el peligro, la buena comida y los escondrijos más seguros.

Nuestro grupo formaba en cabeza de la gran serpiente que se enroscaba delante del rancho y comenzábamos a impacientarnos porque el furriel seguía quieto como un muñeco, esperando. Por fin, Katczinsky le gritó:

— ¡Vamos, Enrique, abre de una vez tu caldera!; todos sabemos que las judías están listas.

Él, sin embargo, movió la cabeza con aburrimiento:

—Cuando estéis todos aquí...

Tjaden, insinuó con malicia:

—Ya estamos todos.

El furriel se hacía el sueco.

— ¡Eso quisierais! ¿Dónde están los demás?

— ¡No serás tú quien los harte hoy! Ambulancia y fosa común...

El hombre vaciló como si le hubieran golpeado en la cabeza:

— ¡Y yo que he cocinado para ciento cincuenta hombres!

Kropp le dio un empujón.

—Bueno, sírvenos la comida de una vez. ¡Empieza, que ya es hora!

Súbitamente una idea luminosa cruzó por el cerebro de Tjaden.

Su cara puntiaguda, de rata, empezó a aclararse, se le contrajeron los ojos de malicia, y, temblándole las mejillas, se acercó al furriel tanto como le fue posible:

— ¡Pero, hijo mío!..., o sea que has recibido también pan para ciento cincuenta hombres, ¿no es cierto?

El cabo, desconcertado todavía, movió la cabeza afirmativamente.

Tjaden le cogió por la guerrera.

— ¿Y salchichas también?

La cara, roja como un tomate, asintió de nuevo.

A Tjaden le temblaban las mandíbulas.

— ¿Y tabaco?

—Sí, de todo.

Tjaden se volvió radiante.

— ¡Dios!, ¡a esto se le llama tener churra! Entonces... ¡Todo es para nosotros! A cada uno le toca... espera... ¡justo: doble ración!

Pero el «Tomate» había despertado por fin y dijo:

— ¡No, eso no puede ser!

— ¿Por qué no puede ser, vamos a ver, tío zanahoria? —preguntó Katczinsky.

—Lo que es para ciento cincuenta no puede ser para ochenta.

—Ya te lo demostraremos —gruñó Müller.

—El rancho, bueno; pero de las otras raciones sólo os puedo dar ochenta —insistió el «Tomate».

Katczinsky se amoscó.

— ¿Quieres que te releven o qué? No has recibido pitanza para ciento cincuenta hombres, sino para la segunda compañía; y nos la darás. La segunda compañía somos nosotros.

Le rodeamos con malas intenciones. Nadie podía soportarle porque, por su culpa, en la trinchera, habíamos comido más de una vez frío y con retraso; en cuanto silbaban un poco las bombas ya no se atrevía a acercarse con la caldera y nuestros compañeros de turno tenían que andar mucho más que los de las otras compañías. Bulcke, por ejemplo, de la primera, se portaba mucho mejor. Estaba gordo como una marmota, pero cuando convenía arrastraba las calderas hasta la primera línea. Estábamos pues de un humor que aseguraba la leña si no se hubiera presentado, de pronto, el teniente que nos mandaba. Se informó de la causa del jaleo y se limitó a decir:

—Sí, ayer tuvimos muchas bajas.

Después miró en la caldera y añadió:

—Tienen buen aspecto estas judías.

El «Tomate» hizo un gesto afirmativo:

—Las he hecho con carne y manteca.

El teniente nos miró. Sabía lo que pensábamos. Sabía, además, muchas otras cosas porque se había hecho hombre entre nosotros y no era más que cabo cuando llegó a la compañía. Levantó de nuevo la tapa y olfateó.

—Traedme un buen plato a mí también —dijo mientras se alejaba— y repartid todas las raciones. Bastante las necesitan. El «Tomate» puso cara de imbécil mientras Tjaden bailaba a su alrededor.

— ¡Si no te perjudica en nada! Parece creerse el dueño de la Intendencia, éste... ¡Vamos, empieza, viejo asqueroso, y no te descuentes! ¡Así te ahorquen! —refunfuñó el «Tomate»

Estaba atónito. Era incapaz de comprender tamaña sinrazón. El mundo había perdido el sentido común y, como si quisiera demostrar que todo le era indiferente, nos distribuyó, además, voluntariamente media libra de miel artificial por cabeza.

Hoy realmente es un buen día. No ha faltado ni el correo. Casi todos hemos recibido un par de cartas y algunos periódicos. Ahora nos vamos, ganduleando, hacia el prado, detrás de las barracas.

Kropp lleva bajo el brazo la tapa de un barril de margarina.

En la orilla derecha del prado han construido una gran letrina general, un edificio sólido y bien cubierto. Pero esto lo dejamos a los caloyos, que todavía no han aprendido a gozar de las cosas. Nosotros sabemos algo mejor. Así veríais, repartidas por todas partes, unas cajas individuales que sirven para el mismo objeto. Cuadradas, limpias, hechas todas ellas de madera, bien acabadas, con un asiento cómodo e irreprochable. De los lados penden unas asas que permiten transportarlas.

Ponemos tres de ellas en círculo y tomamos asiento confortablemente. No nos levantaremos antes de dos horas.

Todavía me acuerdo de qué vergüenza pasábamos al principio, siendo reclutas, cuando en el cuartel debíamos utilizar la letrina general. No tiene puertas y los hombres, hasta veinte, se sientan el uno al lado del otro, como en un tren. De una sola mirada puedes abarcarlos a todos; el soldado ha de estar siempre bajo vigilancia.

Con el tiempo hemos aprendido algo más que a dominar esta pequeña vergüenza. Ahora conocemos otras cosas.

Pero aquí, al aire libre, la cosa resulta una verdadera delicia. No me explico ya por qué antes cerrábamos tímidamente los ojos delante de estas cosas tan naturales como el comer o el beber. Quizá ni sería necesario mencionarlas si no fuera porque juegan en nuestras vidas un papel esencial, a pesar de haber constituido para nosotros una auténtica novedad; los veteranos las conocían tiempo ha. Para el soldado, su estómago y su digestión son un campo mucho más familiar que para cualquier otro hombre. Las tres cuartas partes de su léxico provienen de aquí, y la expresión de su alegría, al igual que la de su más colérica indignación, encuentran en estas palabras su fuerza descriptiva. Es imposible, de otra forma, expresarse más clara y rotundamente. Nuestras familias y nuestros profesores se escandalizarán cuando volvamos, pero aquí es el idioma universal.

Todas estas actividades han recobrado su inocencia gracias a su forzosa publicidad. Más aún: las consideramos tan naturales que apreciamos lo confortable de la operación de la misma manera que, por ejemplo, cuando podemos jugar un buen tute en un lugar seguro, al abrigo de los obuses. No es por casualidad que para designar los comadreos de cualquier tipo, hayamos encontrado la expresión «chafarderías de letrina». Estos lugares son, en el servicio, los rincones preferidos para charlar, los sustitutos de las tertulias del café.

En estos momentos nos sentimos mejor aquí que en cualquier «water-closet» de lujo con baldosas blancas. Aquello tan sólo será más higiénico. Aquí se está magníficamente.

Son horas de una maravillosa inconsciencia. Sobre nuestras cabezas se extiende el cielo azul. En el horizonte brillan los globos cautivos, atravesados por rayos de sol, y las nubes blanquecinas de los «shrapnells». De vez en cuando, persiguiendo a un avión, se levantan como una espiga muy alta.

El sordo rumor del frente apenas nos llega, como el de una tormenta lejana. Los abejorros que pasan zumbando cerca de nosotros lo dominan fácilmente.

A nuestro alrededor se extiende el prado florido. Los tiernos tallos de la hierba ondean levemente. Algunas mariposas vienen hacia nosotros con su vuelo vacilante, planean con sus alas blancas en el aire, suave y tibio, del verano agonizante. Leemos cartas y periódicos. Fumamos. Nos sacamos los cascos y los dejamos en el suelo cerca de nosotros. La brisa juega con nuestros cabellos, juega con nuestras palabras y nuestros pensamientos.

Las tres cajas sobre las que nos hemos sentado están cercadas de amapolas, rojas y brillantes.

Ponemos sobre nuestras rodillas la tapa del barril de margarina improvisando así una mesa para jugar a las cartas. Kropp ha traído una baraja y empezamos.

Se podría estar sentado aquí toda una eternidad.

De los barracones nos llegan los sones de un acordeón. De vez en cuando abandonamos las cartas para contemplarnos. Alguno de nosotros dice:

—Muchachos..., muchachos...

O bien:

—Y pensar que esto hubiera podido terminarse.

Por un momento caemos en el más profundo silencio. Vibra en nosotros una emoción fuerte y contenida. La sentimos, no es necesario expresarla. Fácilmente hubiera podido ocurrir que uno de nosotros no se encontrara hoy aquí, sobre estas cajas. Ha faltado muy poco, ¡maldita sea! Por esta razón, todo nos parece ahora fuerte y vivificante. Las amapolas rojas y la buena comida, los cigarrillos y la brisa.

Kropp pregunta:

— ¿Alguien ha vuelto a ver a Kemmerich?

—Está en San José —respondo.

Müller cree que la bala le atravesó la parte superior del muslo.

Un buen pasaporte para volver a casa.

Decidimos ir a visitarle después de comer.

Kropp se saca una carta del bolsillo.

—Kantorek me dice que os salude de su parte.

Nos reímos. Müller tira el cigarrillo y exclama:

—Aquí quisiera verle.

Kantorek era nuestro profesor; un hombre pequeño y severo, con levita gris y cara de musaraña. Tenía, poco más o menos, la misma estatura que el suboficial Himmelstoss, el «terror de Klosterberg». Resulta cómico, por otra parte, que la desgracia en este mundo venga tan a menudo de la mano de hombres cortos de talla.

Son mucho más enérgicos que los altos. Siempre he evitado formar parte de compañías mandadas por hombres pequeños; en general son inaguantablemente necios.

Kantorek, en las horas de gimnasia, nos atiborró de discursos hasta que toda nuestra clase, con él a la cabeza, fuimos a la Comandancia del distrito para alistarnos. Todavía lo veo delante de mí, preguntándonos con los ojos relampagueantes tras los cristales de las gafas y la voz conmovida:

—Iréis todos, ¿no es cierto?

Estos pedagogos llevan, con excesiva frecuencia, los sentimientos en el bolsillo del chaleco; ciertamente de esta forma pueden distribuirlos en cualquier momento. Pero nosotros, entonces, no lo sabíamos.

Sólo uno se resistió a venir. Joseph Behm, un muchacho gordo y bonifacio. Más tarde, sin embargo, se dejó convencer. No tenía otra alternativa. Quizás otros pensaran como él, pero era muy difícil confesarlo, pues en aquella época incluso vuestros padres tenían presta la palabra «cobarde» para echárnosla al rostro. Y es que entonces nadie presentía lo que iba a pasar. Los más razonables eran, sin duda, la gente sencilla y pobre; en seguida consideraron la guerra como un desastre, mientras que, por el contrario, los acomodados no cabían en su piel de alegría; y sin embargo, ellos, mejor que nadie, pudieron prever las consecuencias.

Katczinsky dice que de eso tiene la culpa la educación, que nos atonta. Y pensad que cuando Kat afirma algo, es que antes lo ha meditado bien.

Casualmente, Behm fue de los primeros en caer. Recibió una bala en los ojos durante un combate y lo dejamos por muerto. No pudimos recogerle porque debimos retroceder precipitadamente. Por la tarde lo oímos gritar y vimos cómo se arrastraba por el campo. Sólo había perdido el conocimiento. Como no podía ver, zigzagueaba loco de dolor, sin aprovechar ninguna defensa, sin cubrirse. Así le mataron a tiros desde el otro lado, antes que nadie de nosotros hubiera podido salir a buscarlo.

Naturalmente eso no puede ser relacionado con Kantorek; ¿cómo terminaríamos, si no, empezando por ver ahí una culpabilidad?

Existen miles de Kantoreks y todos están convencidos de que lo que hacen, tan cómodo para ellos, es lo mejor que pueden hacer. Precisamente en esto consiste su fracaso.

Habrían debido ser para nosotros, jóvenes de dieciocho años, los mediadores, los guías, que nos condujeran al mundo de la madurez, al mundo del trabajo, del deber, de la cultura y del progreso, hacia el porvenir. A veces nos burlábamos de ellos y les jugábamos alguna trastada, pero en el fondo teníamos fe en ellos. La noción de la autoridad, que representaban, les otorgaba a nuestros ojos mucha más perspicacia y sentido común. Pero el primero de nosotros que murió echó por los suelos esta convicción. Tuvimos que darnos cuenta de que nuestra edad era mucho más leal que la suya; no tenían por encima de nosotros más ventajas que la frase huera y la habilidad. El primer bombardeo nos reveló nuestro error, y al darnos cuenta de ello, se derrumbó, con él, el concepto del mundo que nos habían enseñado.

Mientras ellos seguían escribiendo y discurseando, nosotros veíamos ambulancias y moribundos; mientras ellos proclamaban como sublime el servicio al Estado, nosotros sabíamos ya que el miedo a la muerte es mucho más intenso. Con todo, no fuimos rebeldes, ni desertores, ni cobardes —tenían siempre tan dispuestas estas palabras—; amábamos a nuestra patria tanto como ellos y al llegar el momento de un ataque, nos lanzábamos a él con coraje.

Pero ahora distinguíamos. Ahora habíamos aprendido a mirar las cosas cara a cara y nos dábamos cuenta que, en su mundo, nada se sostenía. Nos sentimos solos de pronto, terriblemente solos; y solos también debíamos encontrar la salida.

Antes de visitar a Kemmerich, hacemos un paquete con todas sus cosas; podría necesitarlas durante el camino. En el ambulatorio hay mucho movimiento; como siempre, hiede a fenol, a pus y a sudor. Uno se acostumbra a muchas cosas en las barracas, pero aquí nos sentimos desfallecer. Preguntamos dónde está Kemmerich; lo han puesto en una sala y nos recibe con una débil expresión de alegría y una agitación impotente. Mientras estaba sin conocimiento le han robado el reloj.

Müller mueve la cabeza y dice:

—Ya te lo había dicho; no puede llevarse un reloj tan bueno encima.

Müller es un poco tocho y siempre quiere tener razón. De otra forma callaría, porque se ve muy claro que Kemmerich no saldrá nunca de esta sala. Que recupere o no el reloj, es indiferente. Lo máximo que podríamos hacer sería mandarlo a su casa.

— ¿Cómo va eso, Franz? —pregunta Kropp.

Kemmerich agacha la cabeza.

—Bien, bastante bien, si no fuese por estos terribles dolores en el pie.

Miramos las mantas que lo cubren. Su pierna está dentro de un cesto de alambre sobre el que se abomba la ropa de la cama. Doy a Müller un golpe de rodilla, pues es capaz de contarle a Kemmerich lo que nos han dicho los sanitarios antes de entrar: que Kemmerich no tiene ya pie; le han amputado la pierna.

Su aspecto es horrible. En la cara, pálida y apagada, tiene ya aquellas extrañas líneas que tan bien conocemos por haberlas visto centenares de veces. No son propiamente líneas sino más bien señales. Bajo la piel ya no late la vida que se ha replegado a los límites del cuerpo; la muerte trabaja el interior del organismo y ya es dueña de los ojos. He aquí a nuestro compañero Kemmerich, que hace poco todavía asaba carne de caballo con nosotros y se arrellanaba, cuidadosamente, en el interior de los grandes embudos que dejan los obuses. Es él y, sin embargo, ya no es él. Su fisonomía se ha difuminado, se ha hecho imprecisa y desteñida como aquellas placas fotográficas sobre las que se han tomado dos instantáneas. Su misma voz tiene un tono ceniciento.

Recuerdo ahora la escena de nuestra partida. Su madre, una buena mujer muy gorda, le acompañó a la estación. Lloraba sin parar y tenía el rostro descompuesto y abotargado. Kemmerich se sentía molesto, pues ella era la menos serena de todas. Literalmente se deshacía en sebo y agua. La pobre mujer se había fijado en mí y, agarrándome por el brazo, me suplicaba a cada momento que cuidara a su Franz. Ciertamente el muchacho tenía cara de niño y unos huesos tan flojos que con sólo cuatro semanas de llevar mochila detentaba ya unos hermosos pies planos. ¡Pero cómo es posible cuidar a alguien en campaña!

—Bien —dice Kropp—, ahora te irás a casa. Si hubieras tenido que esperar a un permiso, tenías, como mínimo, para tres o cuatro meses.

Kemmerich asiente con la cabeza. No puedo mirar sus manos, son como la cera. Bajo las uñas lleva todavía el barro de las trincheras, de un color azul oscuro; parece veneno. Pienso que estas uñas irán creciendo mucho tiempo todavía, como una fantasmal vegetación subterránea, cuando Kemmerich ya no viva. Me parece verlo, tenerlo delante de mí; las uñas se arrollan como tirabuzones y crecen, crecen juntamente con el cabello encima del cráneo que se descompone, como la hierba encima de una tierra bien abonada.

¿Cómo es posible esto?

Müller se agacha.

—Hemos traído tus cosas, Franz.

Kemmerich hace un signo con la mano.

—Ponlas debajo de la cama.

Müller lo hace. Kemmerich vuelve a hablar de su reloj. No sé cómo tranquilizarlo sin inspirarle recelo. Müller se levanta con un par de botas de aviador en la mano. Son unas soberbias botas inglesas, de cuero amarillo y suave, que deben llegar a la rodilla y se abrochan con unos cordones a lo largo de toda la caña. Algo espléndido, envidiable.

Müller las contempla y entusiasmado, las compara con sus bastos zapatones y pregunta:

— ¿Piensas llevarte también estas botas, Franz?

Los tres tenemos el mismo pensamiento: aunque sanara no podría utilizar más que una, o sea, que no tendrían ningún valor para él. Tal como están las cosas es una lástima que se queden aquí, porque los sanitarios las rapiñarán en cuanto muera.

Müller insiste:

— ¿No quieres dejarlas aquí?

Kemmerich no lo quiere. Son la mejor pieza de su equipo.

—Podríamos cambiártelas —sigue Müller—. Aquí, en campaña, es necesaria una cosa así.

Pero Kemmerich no quiere ni oír hablar de ello.

Toco a Müller con el pie, y éste, dudando todavía, vuelve a poner las botas en su lugar, bajo la cama.

Permanecemos con él algunos minutos más y luego nos despedimos:

—Que te vaya bien, Franz.

Le prometo volver mañana. Müller también; piensa en las botas y quiere vigilarlas.

Kemmerich gime. Tiene fiebre. Fuera, detenemos a un sanitario y le pedimos que dé una inyección a Kemmerich. El se niega.

—Si quisiéramos dar morfina a todos, necesitaríamos muchos barriles.

—Por lo visto, sólo te dignas servir a los oficiales —dice Kropp, rencorosamente.

Intervengo y empiezo por alargar un cigarrillo al sanitario. Lo toma y después le pregunto:

—Tú no debes estar autorizado para poner inyecciones, ¿verdad?

Mi pregunta le ofende.

—Si tampoco me creeréis, no veo por qué he de decíroslo...

Le pongo dos cigarrillos más en la mano.

—Vamos, pues, haznos este favor.

—Bueno, sea —dice.

Kropp entra con él. Desconfía y quiere verlo. Nosotros esperamos fuera.

Müller vuelve a empezar con lo de las botas.

—Me irían de primera. Con estas barcas siempre llevo los pies llenos de ampollas. ¿A ti te parece que vivirá hasta mañana después del servicio? Si revienta esta noche ya podemos despedirnos de ellas.

Albert regresa.

— ¿Qué os parece? —pregunta.

—Está listo —dice Müller, categórico.

Volvemos hacia los barracones. Pienso en la carta que tendré que escribir a su madre. Tengo frío y quisiera beber una copita de aguardiente. Müller arranca briznas de hierba y se las pone en la boca. Súbitamente, el pequeño Kropp tira su cigarrillo y lo pisotea con furia, mira a su alrededor con el rostro desencajado y deshecho.

Balbucea:

— ¡Qué mierda! ¡Qué maldita mierda!

Andamos todavía un buen rato. Kropp se ha calmado. Todos sabemos de qué va. Era una crisis del frente. Todos la hemos sufrido alguna vez.

Müller le pregunta:

—A propósito. ¿Qué te decía Kantorek?

El otro estalla en carcajadas:

—Decía que nosotros éramos la juventud de hierro.

Reímos con rabia. Kropp se deshace en insultos; está contento de poder desahogarse.

— ¡Esto, esto es lo que creen ellos, los millares de Kantoreks!

Juventud de hierro. ¿Juventud? Ninguno de nosotros tiene más de veinte años, pero no somos jóvenes. Nuestra juventud... Estas cosas son ya agua pasada... Somos viejos, muy viejos nosotros.”

Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente, Barcelona, Edhasa, 2007.

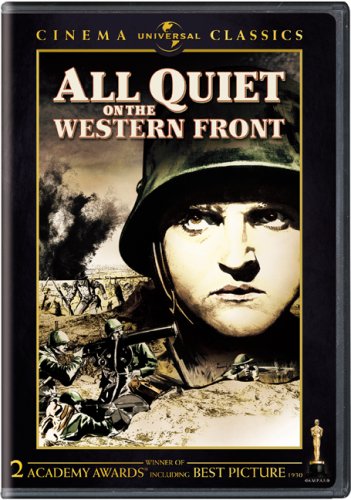

La novela fue llevada al cine por el director estadounidense Lewis Milestone y el filme ganó dos premios Oscar en 1930 al Mejor director y a la Mejor película

Cerca de medio siglo más tarde la novela volvió a ser filmada pero para la televisión. Este filme recibió el premio Globo de Oro a la Mejor película para televisión en 1980

Otras obras suyas también fueron llevadas al cine:

Tiempo de amar, tiempo de morir (1958). Director: Douglas Sirk

Arco de triunfo (1948), Director: Lewis Milestone

El otro amor (1947). Director: Andre de Toht

Tres camaradas (1938). Director: Frank Borzage